Bericht vom Psychosomatischen Dienstagskolloquium vom 29.01.19 Dr. phil. Sophinette Becker: „Geschlecht und sexuelle Orientierung in Auflösung – Was bleibt?

Zur Einführung ins Thema schildert uns Frau Becker zwei Begebenheiten. Ein Mädchen, vier Jahre alt, zieht das Oberteil ihres Badeanzugs immer wieder herunter. Daran erinnert, dass sie doch ein Mädchen sei, erwidert sie: „Ich habe mich doch noch gar nicht entschieden.“ Und bei einem Workshop werden Frauen und Männer befragt, was sie am anderen Geschlecht attraktiv finden. Die überraschende Antwort von beiden Geschlechtern: „Der Mann sollte ein klein wenig überlegen sein.“ Zwei Beispiele, die zeigen, dass Geschlechterbilder sich einerseits auflösen und andererseits noch recht traditionell sind.

Geschichte

Kulturhistorisch lassen sich die „alten“ Geschlechterklischees auf das 19te Jahrhundert zurückverfolgen. Dort hatte sich die Rollenteilung zwischen Mann und Frau zugespitzt. Männer (die mit Penis), und Frauen (die mit Brüsten und Vagina) wurden zu Idealtypen stilisiert und zwar die Männer als Soldaten, und die Frauen als Mütter. Die Androgynität, zuvor eine Möglichkeit, wurde nun medizinisch behandelt, sprich operiert.

Die sexuelle Orientierung, also nach welchem Geschlecht sich das Begehren sehnt, war nur unklar von der Geschlechtsidentität, also als welches Geschlecht ein Mensch sich empfindet, differenziert. Homosexualität und Transsexualität sind auch heute noch in traditionelleren Gesellschaften kaum unterschieden. Dort herrschen noch Vorstellungen, wie sie auch in Europa lange verbreitet waren. Sexualität dient der Fortpflanzung, ist weitgehend biologisch determiniert, gesund und normal ist Heterosexualität, Frauen sind Männern unterlegen und untergeordnet.

In Europa war es zunächst Sigmund Freud, der einige dieser Vorstellungen hinterfragte und z.B. feststellte, dass Sexualität von der Fortpflanzungsfunktion verschieden ist. Und erst mit der sog. „Sexuellen Revolution“ der 68er Bewegung wurden dann auch Geschlechtsidentitäten hinterfragt. Transsexualität oder Intersexualität wurde zum Thema.

Gegenwart

Heutzutage wird von „Sexualitäten“ und „Identitäten“ gesprochen. Der Plural zeigt an, dass das binäre System überwunden scheint. Auf manchen Internetplattformen kann man aus bis zu sechzig verschiedenen Geschlechtsidentitäten wählen. Das führt fast zwangsläufig zu Unklarheiten und zu vielen neuen, kleinen Identitäten. Frau Becker ist sich aber sicher, dass die Erscheinung als Mann/Frau nach wie vor relevant ist, wenn auch auf einer präreflexiven Ebene, also unbewusst.

Insgesamt aber lässt sich eine Durchmischung von Identitäten beobachten, z.B. eine Homosexualisierung der Heterosexualität oder eine Heterosexualisierung der Homosexualität und auch Bisexualisierung v.a. bei Männern. Nicht einmal mehr die Selbstbefriedigungsfantasien von Jugendlichen können heute noch klare Auskunft über die sexuelle Orientierung geben. Die Bisexualität scheint auf dem Vormarsch zu sein. Das ist allerdings nicht unbedingt schlecht. Hatten Männer früher vor allem Angst vor Autonomieverlust und Frauen Angst vor Bindungsverlust, haben sie heute mehr Möglichkeiten, Sexualität angstfreier zu erleben und ebenso ihre sexuelle Orientierung zu verändern.

Ausblick

Wo stehen wir heute, wohin geht der Trend? Frauen tragen heutzutage selbstverständlich auch Hosen und Anzüge, während man Männer in Röcken und Kleidern eher selten sieht. Es bleiben soziale Ungerechtigkeiten v.a. im Berufsleben. Männer suchen nach neuen Rollenbildern, denn das überkommene männliche Selbstverständnis wird fast nur noch in Pornofilmen verwirklicht. Für Frauen stellt sich die Herausforderung anders. Sie sollen weiblich, beruflich erfolgreich, schlank, effizient etc. sein. Solche Herausforderungen sind kaum ohne Essstörung zu meistern.

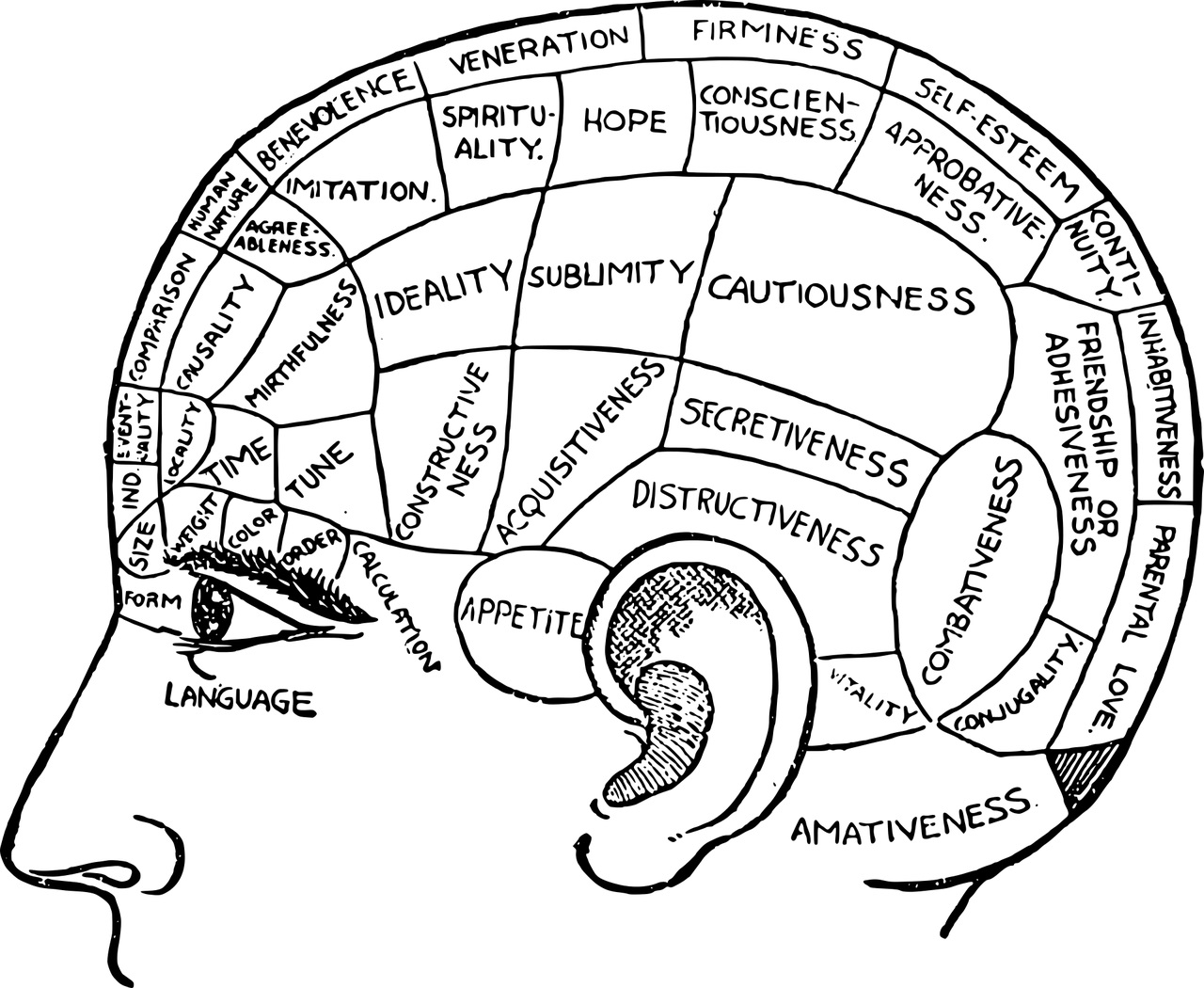

Weiter gibt es einen Trend zu Re-Biologisierung der Geschlechter. Die Unterschiede liegen dabei nicht mehr in den Geschlechtsorganen sondern z. B. in den Genen oder den Gehirnen (siehe Artikel von letzter Woche). Weiter ist heute klarer, dass „Geschlecht“ immer auch ein psychisches Konstrukt ist, das einerseits auf dem Geschlecht des Körpers beruht und andererseits von sozialen Einflüssen bestimmt wird. Geschlecht und Begehren entwickeln sich in gegenseitigem Einfluss. Frau Becker erinnert uns daran, dass die Verbindungen von Geschlechtsidentität und Sexueller Orientierung nach wie vor unklar sind.

Dimensionen von Geschlechtsidentität

Sie präsentiert uns eine Folie über die Dimensionen der Entwicklung der Geschlechtsidentität

-

Identifikationen mit Mutter und Vater sowie Ent-Identifikationen von beiden

-

Objektwahrnehmung, libidinöse und aggressive Strebungen, passive und aktive Bedürfnisse gegenüber Mutter und Vater und ihre Konnotationen als weiblich/männlich

-

Körperfantasien, inkl. Bisexueller Omnipotenz

-

Verbaler und nonverbaler Umgang der Eltern mit dem geschlechtlichen Körper des Kindes

-

Wahrnehmung und Interpretation des Geschlechtsunterschieds zwischen den Eltern und in der Beziehung der Eltern

-

Geschlechtsspezifisch aufgeladene unbewusste Botschaften und Zuschreibungen beider Eltern gegenüber dem Kind und seinen Eigenschaften, Bedürfnissen und Verhaltensweisen

-

Der transgenerationale Familienroman

Zum Ende hin betrachtet Frau Becker noch, wie die Psychoanalyse mit diesen Entwicklungen umgeht. Die PA muss ihrer Ansicht nach v.a. ihre Konzepte der Psychosexuellen Entwicklung hinterfragen und aktualisieren. Sie bleibt aber eine Anhängerin von komplizierten Fragen, deren Prämissen ebenfalls hinterfragt werden müssen. Bei allen nachvollziehbaren Wünschen nach mehr Klarheit, ist Verwirrung aber nicht nur schlecht. Im Gegenteil – sie führt zu neuen Fragen, die Antworten finden können, die weniger essentialistisch als früher sein können.