Bericht vom 17.01.23 Kolloquium „Seele – Körper – Geist“ der Psychosomatischen Klinik Freiburg: Frau Prof. Dr. Ulrike Dinger-Ehrenthal, Lehrstuhl für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ihr Vortrag trägt den Titel: Wirkfaktoren in der Psychotherapie

Frau Dinger-Ehrenthalt berichtet zur Einführung von ihrer Faszination über das psychotherapeutische Verfahren. Da treffen sich zwei Menschen, die miteinander sprechen. Einer der Menschen hat Probleme, vielleicht Ängste, vielleicht Sorgen oder Depressionen. Die beiden Beteiligten sprechen über Gefühle und ihre Beziehung und danach geht es dem leidenden Menschen deutlich besser. Wie kommt das? Was ist dafür verantwortlich und wie funktioniert Psychotherapie?

Die Vortragende möchte ihre eigenen Forschungsergebnisse zu dieser Frage vorstellen, natürlich nicht, ohne auch andere Forschungsergebnisse zu präsentieren. Sie möchte uns an den Beispielen zweier Patient*innen den Stand der Forschung erläutern. Es geht dabei um eine Frau A und einen Herrn T, die in der Klinik vorstellig geworden sind. Der Vortrag wechselt also zwischen Informationsvermittlung und Beispielen.

Die Patient*innen

Frau A ist bei der Aufnahme sehr aufgelöst. Sie lebt in einer festen Partnerschaft und hat drei Kinder. Sie arbeitet in einem gut dotierten Job in der Wirtschaft und zeigt depressive und ängstliche Symptome.

Herr T ist bei der Aufnahme zurückgezogen bis misstrauisch. Er lebt alleine ohne Partnerschaft. Er ist Langzeitstudent ohne Abschluss und zeigt depressive Symptome und erhebliche Beziehungsschwierigkeiten.

Weitere Informationen

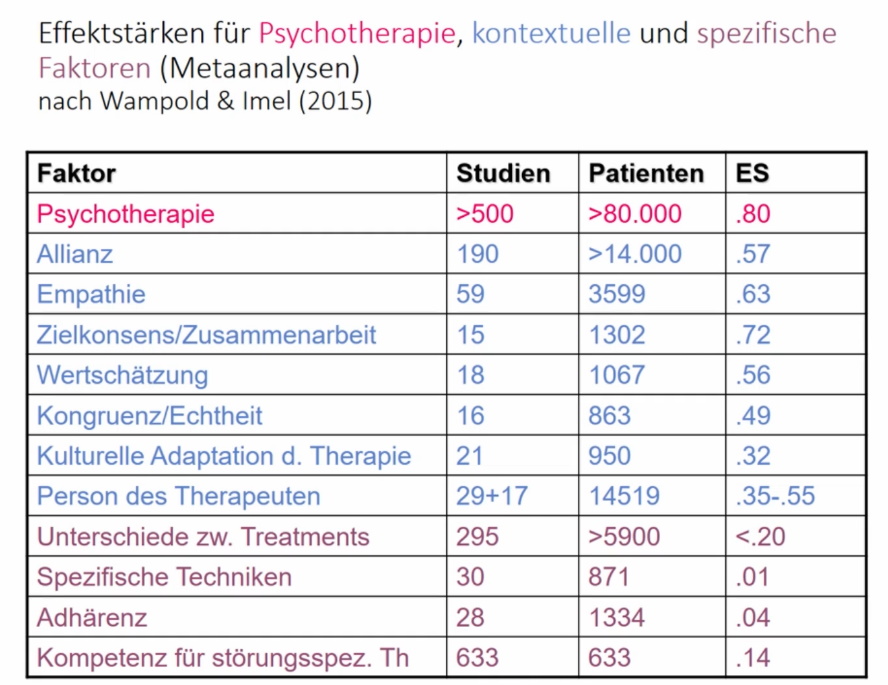

Überblicksstudien zur Therapiewirksamkeit zeigen sehr hohe Effektstärken im prä-post Vergleich. Die Effektstärken sind moderat bis hoch im Vergleich mit Patient*innen auf der Warteliste und moderat im Vergleich zu Kontrollgruppen, in denen supportiv zugehört wurde.

Der schon bekannte „Dodo-Effekt“, dass nämlich Meta-Analysen ergeben, dass die Art der Psychotherapie nur kleine bis gar keine Effekte hat, wird ebenfalls erwähnt. Die Vortragende merkt an, dass nicht alle Studien von gleicher Qualität sind und dass je besser eine Studie designt ist, die Effekte umso kleiner werden.

Die Behandlung der Patient*innen

Frau A erhält eine multimodale teilstationäre Psychotherapie, die auf ein integratives Konzept auf psychodynamische Basis beruht. Die Leitung liegt in den Händen von psychosomatischen Fachärztinnen unter kontinuierlicher Supervision des therapeutischen Teams.

Herr T erhält eine multimodale stationäre Psychotherapie mit ebenfalls integrativem psychodynamischem Konzept. Das Ärzteteam entspricht dem von Frau A. Bei beiden dauert die Therapie 12 Wochen.

Wie erklären sich die Unterschiede?

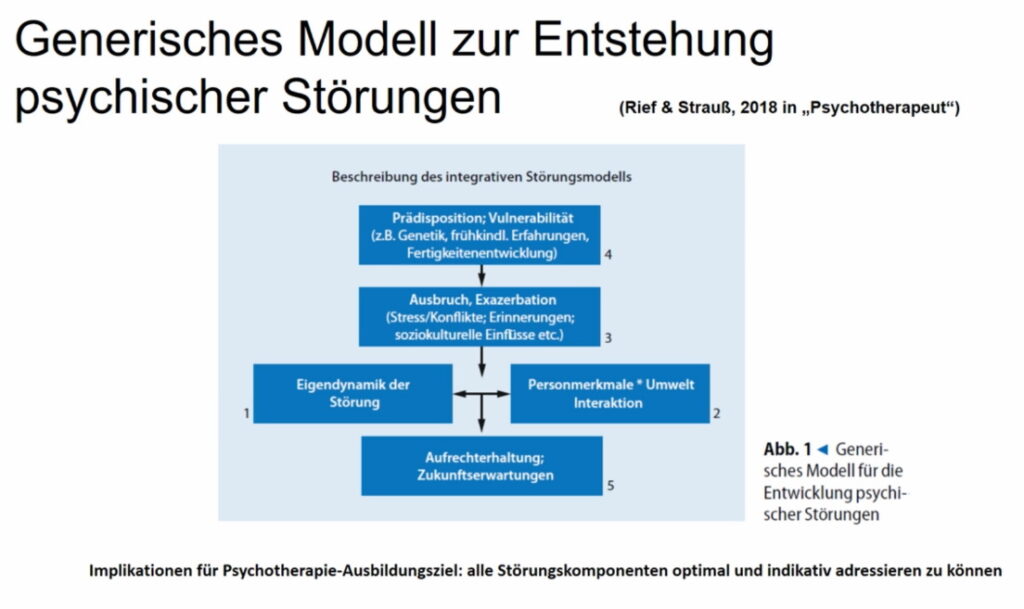

Auf der Suche nach Unterschieden im Behandlungsverlauf und -Erfolg kommen drei Möglichkeiten in Betracht. Das sind die Patient*innenvariablen, die Therapeut*innenvariablen und die Therapiemethode/Therapieprozess/Beziehungsgeschehen.

Bei der Betrachtung der Patient*innen werden folgende Kategorien betrachtet. Der sozioökonomische Status (SES) und die Schwere der Erkrankung. Weiter die Erwartungen an den Erfolg der Therapie, die Motivation zur Therapie und die Präferenzen für eine Methode oder einen bestimmten Therapeuten. Weiter geht es um Kontrollüberzeugungen, emotionale Intelligenz, emotionale Wahrnehmung (Alexithymie), Selbstkritik und Mentalisierung, sowie um Bindung und interpersonelle Probleme.

Zurück zu den Patient*innen

Frau A hat einen hohen SES und gemischt-positive Erwartungen an die Therapie. Sie hat sich aktiv dafür entschieden. Sie hat eine gute Introspektions- und Mentalisierungsfähigkeit, eine moderat-gute Emotionswahrnehmung, eine moderate Selbstkritik und zeigt einen ambivalenten Bindungsstil.

Herr T hat einen mittleren SES und er kommt mit gemischt-skeptischen Erwartungen in die Therapie, die er aufgrund einer Empfehlung aufsucht. Seine Introspektions- und Mentalisierungsfähigkeiten werden als moderat eingestuft, seine Emotionswahrnehmung als moderat bis gering. Er neigt zu ausgeprägter Selbstkritik und zeigt einen vermeidenden Bindungsstil.

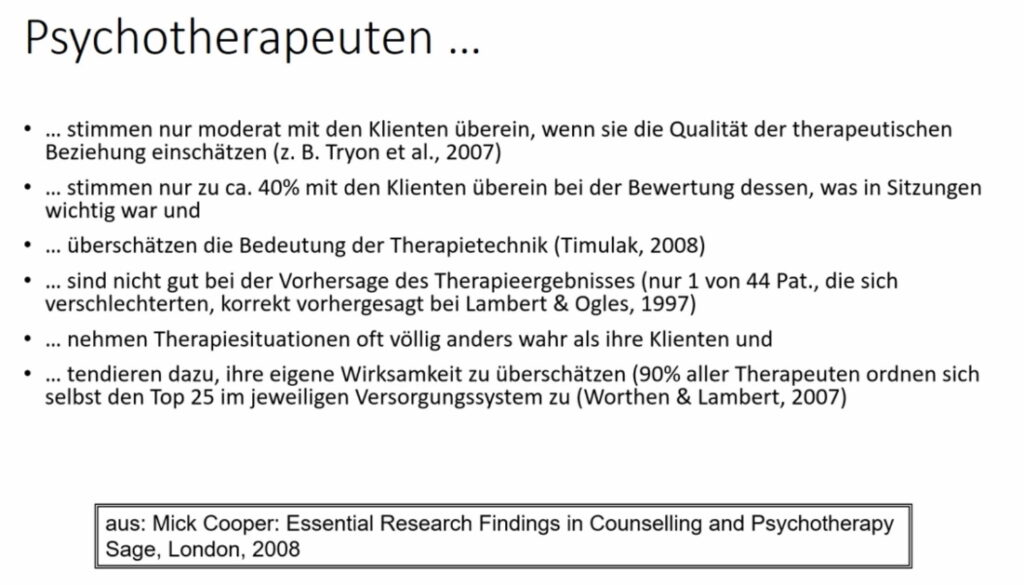

Unterschiede zwischen Therapeut*innen

Sind es also die Therapeut*innen, die den Unterschied machen? Meta-Analysen zeigen eine 5%tige Varianz durch die Person der Therapeutin. Die Effektstärken für die therapeutische Beziehung sind deutlich höher. Bei der Betrachtung der sog. Allianz-Outcome Korrelation zeigt sich, dass diese eher durch den Therapeuten verbessert wird.

Nach Einschätzung der Vortragenden gibt es wohl einige herausragende Therapeut*innenfiguren. Die allermeisten Kolleg*innen befinden sich wohl im Mittelfeld und einige wenige sind wohl nicht so für den Beruf geeignet. Sie führt noch eine weitere Studie aus einem stationären Setting an, aus der hervorgeht, dass die Person der Therapeutin eine eher geringe Rolle spielt.

Von den therapeutischen Fähigkeiten scheint die Beziehungskompetenz die größte Rolle zu spielen. Bei der Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Allianz und Outcome (Ergebnis) zeigt sich, dass die Klient*innen von Therapeut*innen mit hoher Beziehungskompetenz bessere Ergebnisse erzielen.

Bei der Überprüfung, inwieweit die Therapeut*innen sich an das theoretische Modell ihrer Schule halten und wie kompetent sie die Interventionen ihrer Schule anwenden, kommt heraus, dass beides eher nicht der Fall ist. Im Arbeitsalltag scheint es mehr darum zu gehen, sich auf den einzelnen Menschen einzulassen und sich nicht zu sehr an das Manual zu klammern. Die Flexibilität und Responsivität scheint für einen Erfolg wichtiger zu sein als die „reine Lehre“.

Und bei unseren Patient*innen?

Frau A lernt zahlreiche Therapeut*innen in der Tagesklinik kennen. Mit drei Kolleg*innen hat sie regelmäßige Einzelkontakte.

Herr T hat ebenfalls zahlreiche Therapeut*innen auf der Station und ebenfalls drei Therapeut*innen mit regelmäßigem Einzelkontakt

Der Therapieprozess

Was passiert in einer Sitzung, das Patient*innen dabei hilft ihre Symptome zu reduzieren und die Lebensqualität zu verbessern?

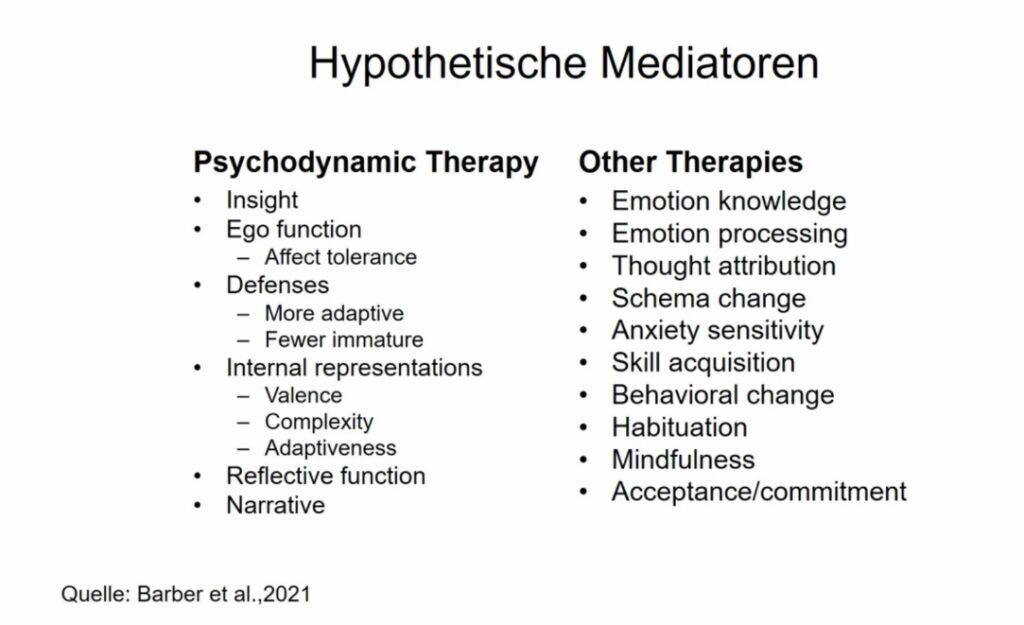

Der Psychotherapie Prozess wird folgendermaßen definiert: Veränderungsprozess: Handlungen, Erfahrungen und Bezogenheit von Patient und Therapeut in/zwischen Sitzungen.

Oder als: Veränderungsmechanismen: Veränderungen innerhalb des Patienten, denen eine ursächliche Wirkung für das Ergebnis zugeschrieben wird.

Die Frage nach der „Kausalität“ in der PT ist natürlich heikel. Denn Kausalität im strengen Sinn ist eher eine Domäne der Physik als der Psychotherapie. Es wird also versucht, Teile der PT randomisiert zu erforschen und auf diesem Weg kausale Verbindungen zu finden. Dazu gibt es Längsschnittstudien, die die zeitliche Dynamik, die Kontrolle von Alternativerklärung und die Zwischen-Personen Effekte Von innerhalb-Personen Effekte erforschen.

Die Zwischen-Person Effekte versuchen zu beantworten, ob Menschen mit besseren Beziehungen auch bessere Therapieergebnisse erzielen. Die Innerhalb-Personen Effekte suchen dagegen eine Antwort auf die Frage, ob eine individuelle Besserung auch die Beziehung verbessert. Also die alte Frage nach der Henne und dem Ei.

Allgemeine Wirkfaktoren

Diese wirken, wie der Name schon sagt, unabhängig vom Therapieverfahren. Dabei kann der Fokus auf die Beziehung gelegt werden und Allianz, Kollaboration, Empathie, positive Zuwendung, Authentizität, Selbstoffenbarung, Emotionsausdruck betrachtet werden.

Oder es geht eher allgemein um Psychotherapie, wobei die Allianz, die Ressourcenaktivierung, Problemaktualisierung, Problembewältigung und die motivationale Klärung ins Auge gefasst wird.

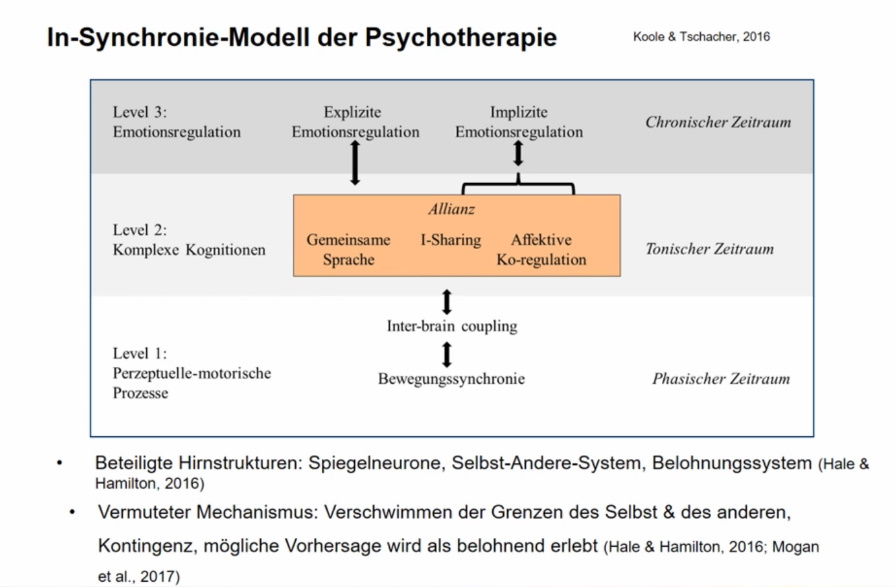

Therapeutische Beziehung

Diese hat wiederum verschieden Aspekte. Das wären die therapeutische Allianz, die Arbeitsbeziehung schlechthin. Aber ganz zwangsläufig handelt es sich auch immer um eine Übertragungsbeziehung, in der frühere Muster und Repräsentanzen einen Einfluss ausüben. Darüber hinaus kann auch eine echte persönliche Beziehung entstehen und dabei können dann Kongruenz und Synchronie erforscht werden.

Das Beispiel der therapeutischen Allianz

Diese ist der meistbeforschte Prozessfaktor in der PT-Forschung. Sie geht auf die Psychoanalyse zurück und ist ein Schulen übergreifendes Konzept für eine kollaborative und affektive Arbeitsbeziehung. Sie führt zu einer Übereinstimmung über die Ziele der Therapie, klärt die Aufgaben und Rollen und unterstützt die Entwicklung einer emotionalen Beziehung.

„Alliance Outcome Correlation“: AOC

Die sog. AOC, also der Zusammenhang zwischen therapeutischer Beziehung und therapeutischem Erfolg wird ebenfalls schon lange erforscht. Bei einer Meta-Analyse sehr vieler Studien sollte geklärt werden, ob die Beziehung immer eine Rolle spielt oder evtl. manchmal auch nicht. Das Ergebnis lautet, dass ein Zusammenhang unabhängig vom Erscheinungsdatum der Studie ist, unabhängig von der Behandlungsform und der Diagnose und dem verwendeten Maß für die Allianz.

Allerdings verändert sich der Zusammenhang mit der Perspektive, also ob eine Selbst- oder eine Fremdbeurteilung verwendet wird. Veränderung ist auch vom Zeitpunkt der Messung abhängig, ob sie nämlich früher oder später in der Therapie durchgeführt wird und auch davon, welches Instrument für die Outcome-Messung verwendet wird – hier gibt es globale und störungsspezifische Instrumente.

Aktuelle Forschung zur AOC

Diese wird u. a. am Heidelberger Institut für Psychotherapie durchgeführt. An dieser Ausbildungsstätte lassen sich Therapien direkt aufzeichnen und auswerten. Dazu werden Tests und Interviews genutzt und natürlich das Beobachtungsmaterial der Aufzeichnungen. Einige Ergebnisse dieser Forschung sind, dass die Wahrnehmung einer guten Beziehung etwa fünf Therapiestunden später zu einer Symptomverbesserung führt.

Solche Veränderungen sind dann am stärksten, wenn Patient*in und Therapeut*in diese Wahrnehmung teilen. Wenn hingegen Meinungsverschiedenheiten auftauchen, ist das eher ein schlechtes Zeichen. Der schlimmste Fall ist ein Beziehungsbruch durch Konfrontation oder Rückzug. Wenn dieser Bruch nicht geklärt werden kann, folgt in aller Regel eine Symptomverschlechterung.

Zwischenfazit Beziehung

Sie ist viel erforscht, ihre Wirksamkeit kann annähernd als kausal betrachtet werden und für die Zukunft sind neue Methoden zu erwarten – z. B. nonverbale Prozesse oder Synchronien als auch linguistische Studien, die die Sprache auswerten können.

Zurück zu Frau A und Herrn T

Frau A entwickelt eine positive einzeltherapeutische Beziehung, fühlt sich immer wieder sehr dankbar. Von therapeutischer Seite wird sie als etwas ungeduldig wahrgenommen, in der Gegenübertragung als ansprüchlich. Wenn es zu Konfrontationen kommt, ist es möglich, diese anzusprechen und zu klären.

Herr T bleibt in der Einzeltherapie distanziert. Er zeigt sich weiterhin misstrauisch und eher entwertend-kritisch. In der Gegenübertragung wird Ungeduld spürbar. Er möchte Abhängigkeit vermeiden bei gleichzeitigem Wunsch nach Unterstützung und Nähe. Er zieht sich immer wieder zurück und eine Klärung dessen ist nur eingeschränkt möglich.

Balancierung von Autonomie und Verbundenheit

Autonomie und Bindung sind menschliche Grundbedürfnisse und ihre Ausgewogenheit spielt eine wichtige Rolle für die psychische Gesundheit. Aus der Bindungsforschung ist bereits bekannt, dass zwei unsichere Bindungstypen problematisch werden können. Es sind die ambivalente und die vermeidende Bindung, die sich auch in einer Psychotherapie bemerkbar machen können.

Frau Dinger-Ehrenthalt fragt nun danach, inwiefern Psychotherapie Patient*innen dabei unterstützen kann, mehr Autonomie und Eigenständigkeit zu entwickeln. Sie benennt die Möglichkeiten, sich die Therapie zu eigen zu machen und dadurch selbst aktiv zu werden, sich seiner subjektiven Handlungsfähigkeiten bewusst zu werden und damit aktiver am Leben teilzuhaben. Das ist hilfreich, weil sich Selbstwert und Selbstwirksamkeit gegenseitig bestärken.

Diese Aspekte wurden auch in Heidelberg empirisch erforscht. Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass sowohl Agency (Selbstwirksamkeit) also mitwirken an der Therapie als auch die Allianz (Bindung) sich positiv auf den Therapieerfolg auswirken. Als Kräfte betrachtet sind Agency und Bindung gegenläufig, wenn sie aber gut balanciert sind, wirken sie kraftvoll positiv.

Und wie ging es den Patient*innen?

Frau A zeigte von Beginn an eine hohe Aktivität, die Therapeutin hat eher gebremst. Nach einem Konflikt wurde sie nachdenklicher, hat ihre Herkunftsfamilie konfrontiert und sich von ihr abgegrenzt, was zunächst mit Schuldgefühlen und dann mit Stolz begleitet war. Sie hat sich innerlich eine Verhaltensänderung zugelegt, was als vermehrte Agency zu werten ist.

Herr T zeigte wenig Aktivität. Die Gespräche mit ihm verliefen häufig stockend. Die Dialoge wie ein Tanz, bei dem sich die Tänzer*innen ständig auf die Füße treten. Er entwickelte ein romantisches Interesse an einer Mitpatientin. Er versucht in der Therapie eine Anleitung für sein weiteres Vorgehen zu erhalten, scheitert damit und zieht sich aus dem therapeutischen Kontakt zurück. Er gibt sich am Ende selbst dafür die Schuld.

Insgesamt hat sich Frau A intensiv mit ihren interpersonalen Mustern auseinandergesetzt, sie war emotional hoch aktiviert. Die Einsicht in ihre Muster konnte sie zur Verhaltensänderung nutzen. Die Symptome haben stark vermindert und sie ist optimistisch für die ambulante Folgetherapie.

Herr T hat viel reflektiert allerdings begleitet von Scham und auf sich selbst gerichtete Aggression. In der Art seines Denkens gab es wenig Veränderungen, auch nicht in seinem Verhalten. Symptomatisch ist allenfalls eine leichte Verbesserung eingetreten, der Abschied erfolgt in eher pessimistischer Stimmung.

Was wirkt in Psychotherapien?

Allgemeine Wirkfaktoren: Beziehungsaspekte sind zentral

Aber: Verbundenheit alleine reicht nicht – Selbstwirksamkeit ist auch in der therapeutischen Beziehung sehr wichtig

Wir können neue Methoden helfen, den Datenschatz zu heben?

Spezifische Wirkfaktoren: „Techniken“ weniger einflussreich als intrapsychische Veränderungen.

Aber: Mehr Forschung ist nötig; es gibt Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Prozessvariablen und die Kategorien weisen wohl noch einige Überschneidung auf.

Ein sehr reichhaltiger Vortrag und hier ist der Link dazu