Bericht vom 28.06.22 Kolloquium „Seele – Körper – Geist“ der Psychosomatischen Klinik Freiburg: Prof. Dr. Bernhard Strauß, Direktor des Instituts für Psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Psychoonkologie des Universitätsklinikums Jena. Sein Vortrag trägt den Titel: Die Zukunft der Psychotherapie

Herr Strauß präsentiert zur Auflockerung zwei Zitate von seinem Landsmann Karl Valentin: „Die Zukunft war früher auch besser.“ Und: „Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn es sich um die Zukunft dreht.“ Der möchte damit deutlich machen, dass der forsch formulierte Titel dieses Vortrags nicht zu wörtlich genommen wird. Nun erfahren wir die Gliederung:

- Die große Psychotherapiedebatte

- „Core Knowledge“

- Verfahrensbezogene Hindernisse

- Zukunft

Die große Psychotherapiedebatte

Diese Überschrift entspricht einem Buchtitel, der zuerst in englischer Sprache erschienen ist und inzwischen auch auf Deutsch vorliegt. Die folgenden Erkenntnisse sind wesentlich diesem Buch entnommen.

Was wir sicher wissen

- Psychotherapie ist (relativ) wirksam – relativ bezieht sich v.a. auf die hohen Rückfallquoten

- Psychotherapie ist in der Praxis ähnlich (relativ) wirksam wie Psychotherapie in randomisierten Doppelblindstudien

- Veränderungsprozesse dauern unterschiedlich lange

- Therapeuten unterscheiden sich deutlich in ihrer Effektivität

Was wir ziemlich sicher wissen

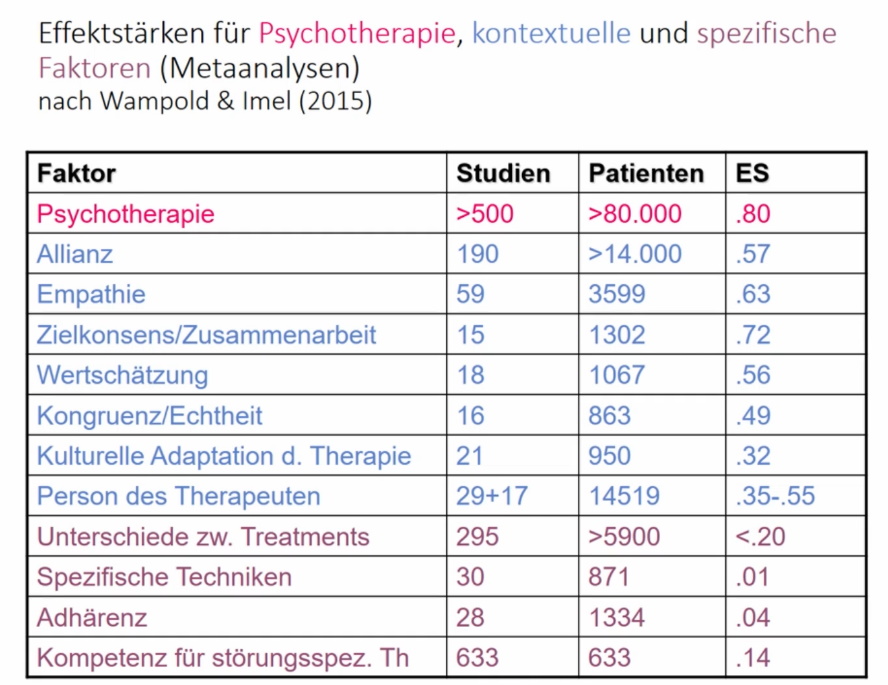

- Kontextuelle Faktoren wie Allianz, Empathie, Erwartungen, Aufklärung über die Störung etc. hängen deutlich mit dem Therapieergebnis zusammen.

- Grafik blaue Schrift = Kontextuelle Faktoren

Was wie einigermaßen sicher wissen

- Therapeuten werden mit zunehmenden Erfahrungen nicht besser

- Strukturierte/fokussierte Behandlungen sind wirksamer

- Spezifische Techniken haben einen geringen Einfluss

Worüber wir noch spekulieren

Ist die kognitive Verhaltenstherapie besser als andere (ein alter Streitpunkt). Wenn, dann nur bezogen auf „target symptoms“. Ansonsten gibt es keine wesentlichen Unterschiede bzgl. Lebensqualität, Wohlbefinden oder Funktionsniveau. Zu beachten ist der sog. Allegiance Effekt – Forscher bevorzugen „ihre“ Methode in der Beurteilung.

Core Knowledge

Was also macht den Kern des Wissens über Psychotherapie aus? Das ist nicht einfach festzustellen, denn der Diskurs der Therapieschulen ist schwierig. Das liegt zum einen daran, dass Theoretiker der verschiedenen Schulen ihre Konstrukte ungern aufgeben oder relativieren wollen. Zum anderen sind Psychotherapieverfahren auch Institutionen, die sich nur sehr schwerfällig verändern lassen.

Andere Hintergründe dieses Problems sind:

- Lücken zwischen Forschung und Praxis

- Unterschiedliche theoretische Ansätze zum Verständnis von Psychotherapie

- Sprachbarrieren (z.B. zwischen Tiefenpsychologen und Verhaltenstherapeuten)

- Wandel in der Forschungsmethodologie

- Die Wirksamkeit vermeintlich neuer Befunde

- Spielregeln der Wissenschaft

Diesen letzten Aspekt verdeutlicht der Vortragende mit zwei Zitaten über Wissenschaft: 1942 beanspruchte Wissenschaft noch Universalismus, Kommunalität, Disinterestedness und Organisierter Skeptizismus.

1974 liest sich die Liste so: Partikularismus, Solitarismus, Interestedness und Organisierter Dogmatismus.

Letztlich sind auch Wissenschaftler nur Menschen, die sich auch so sehen können: „Eine Karriere wird gemacht, indem Geschichte gemacht wird.“ Womit der Autor seinen Ehrgeiz öffentlich macht.

Warum aber gibt es überhaupt Konflikte in der Psychotherapie und der Psychotherapieforschung. Es sind Konflikte zwischen Vertretern einzelner Verfahren; zwischen Wissenschaft und Praxis; zwischen traditionellen Verfahren und neuen Entwicklungen.

Der Lösungsvorschlag geht dahin, dass es eine Konsenstheorie der Psychotherapie braucht. Dass Identitäten als Psychotherapeut*innen wichtiger sind als Identitäten als Vertreter*innen von Schulen.

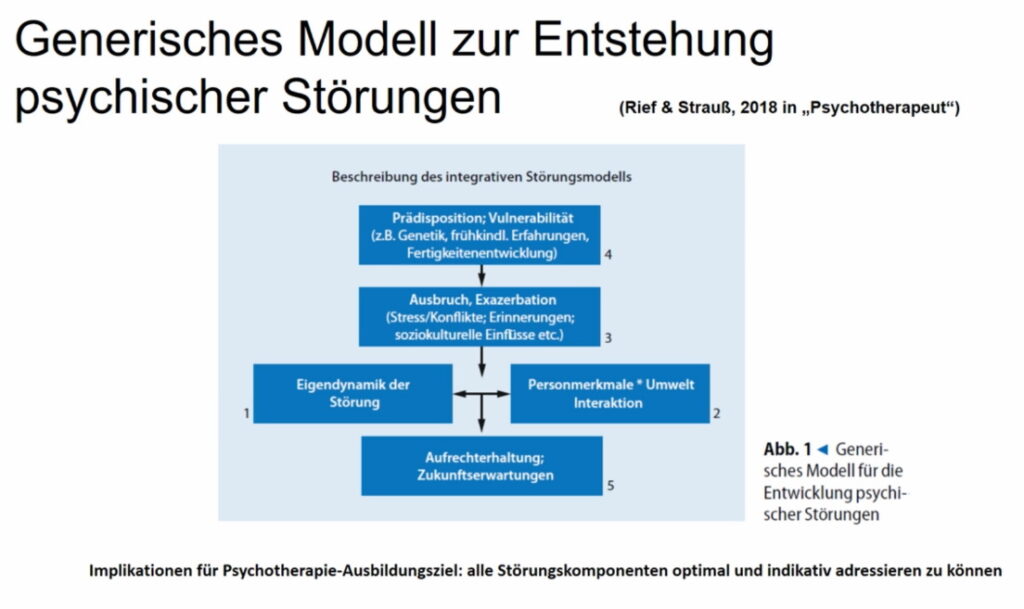

Unter der Forschergemeinde gibt es einige Vertreter, die einen solchen Konsens befürworten. Allerdings wird auch beklagt, dass die Datenlage nach wie vor höchst bescheiden ist. Um die komplexen Veränderungsprozesse auch nur annähernd valide erforschen zu können, bräuchte es sehr viel größere Stichproben, als sie im Moment vorhanden sind. Betrachtet man dann Modelle von Veränderungen, findet man verschieden Faktoren, die jeweils für sich und im Zusammenwirken mit den anderen gemessen werden müssten.

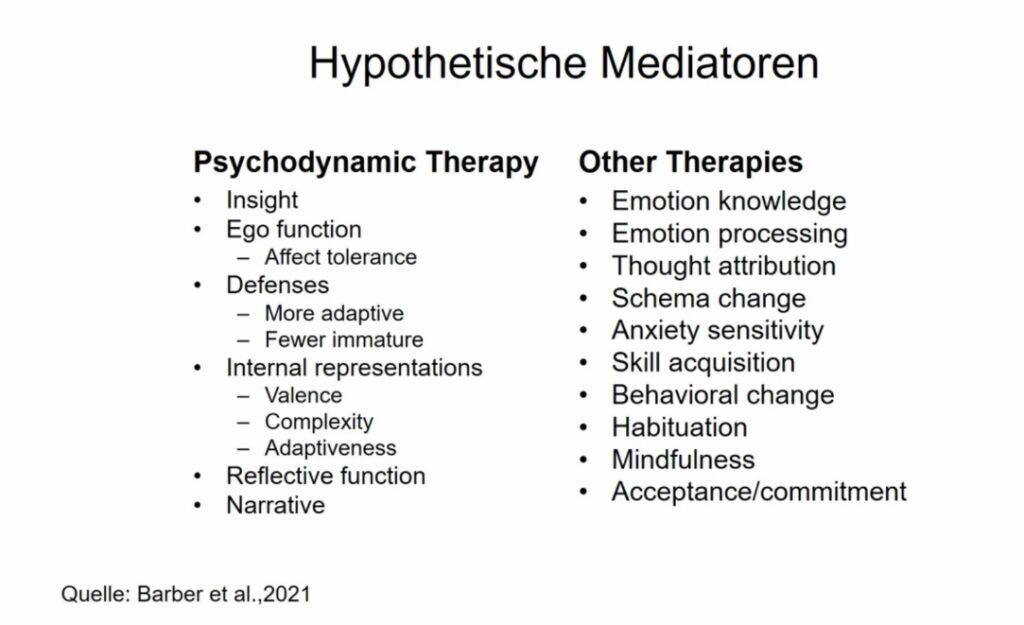

Z.B. der Moderator der erfasst für wen und unter welchen Umständen etwas hilfreich ist. Dann der Mechanismus, der erklären kann, wie eine Intervention ihre Wirkung entfaltet sowie den Mediator, der die Veränderungen statistisch und kausal messen und erklären kann. Hypothetische Mediatoren wären z.B.

Wir erfahren nun noch etwas über „Evidenzbasierte Beziehungsfaktoren, Behandlungen und individuelle Patientenmerkmale“ – ein Buch aus einer sehr intensiven Forschungsarbeit der Autoren Norcross und Lambert. Es ist eines der wenigen evidenzbasierten Werke.

Es gibt einen Vorschlag für eine Konsens-Theorie, die für alle Psychotherapieverfahren Gültigkeit haben könnte:

- Die Unterstützung einer positiven Therapieerwartung und die Motivation, dass Psychotherapie helfen kann

- Möglichst eine optimale Therapeut-Klient Beziehung etablieren

- Das Bewusstsein der Patienten für die Faktoren sensibilisieren, die mit Schwierigkeiten verbunden sein können

- Die Ermunterung, sich für korrigierenden Erfahrungen zu öffnen

- Die Ermunterung, sich fortlaufend Realitätsprüfungen auszusetzen

Verfahrensbezug als Hindernis

Herr Strauß leitet diesen Teil mit einem Zitat von Sigmund Freud ein. Freud schreibt in „Das Unbehagen in der Kultur“ davon, dass es einen Narzissmus der kleinen Unterschiede gebe. Dieser biete eine bequeme und relativ harmlose Möglichkeit, seine Aggressionsneigung zu befriedigen. Freud sah es als anthropologisch gegeben an, dass diese kleinen missgünstigen Gefechte in jeder Gemeinschaft ausgetragen werden.

So war ein Pionier der PT-Forschung, Klaus Grawe, auch heftiger Kritik ausgesetzt, als er seinem Buch den Untertitel „Von der Konfession zur Profession“ gegeben hatte (Titel: Psychotherapie im Wandel).

Ein amerikanischer (radikaler) Behaviorist (Rachlin) wurde zum Thema der Agoraphobie interviewt. Das Interview wurde dann in die Alltagssprache übertragen (ohne Fachtermini) und Menschen vorgelesen, die daraufhin raten sollten, aus welcher Therapierrichtung der Interviewte wohl stamme. Die meisten tippten darauf, dass es sich um eine psychodynamische Therapierichtung handeln müsse.

Der Verfahrensbezug in der Therapielandschaft ist historische entstanden und nun sehr ausdifferenziert. Jedes Verfahren bietet ein übergeordnetes Rahmenmodell mit besten Identifikationsmöglichkeiten. Es stellt Richtlinien bereit, Fachverbände, verfahrensbezogene Fortbildung und nimmt Einfluss auf die Gesetzgebung.

Versuche, die Verfahrensgrenzen zu überwinden, stoßen häufig auf harschen Widerstand. So z. B. ein Modell psychogener Störungen

Tatsächlich macht die Verfahrensorientierung auch zahlreiche Probleme

- Hohe (über)Identifikation mit der Therapieschule; hohe Investitionskosten (zeitlich, finanziell), die zu kognitiver Dissonanz führen würden, würde man diesen Einsatz hinterfragen

- Selbstschützende und therapieformschützende Bewertungen; Täuschungen und Placebo-Effekte, selektive Wahrnehmung und Interpretation von Ergebnissen

- Orientierung an Gurus und Meinungsführern anstatt wissenschaftlich-kritischer Auseinandersetzung

- Ingroup-Outgroup Dynamiken

- Destruktive Prozess innerhalb der Profession, Ferne vom Versorgungsbedarf

- Tendenziöse und selektive PT-Forschung

- Behinderung von dynamischer Weiterentwicklung

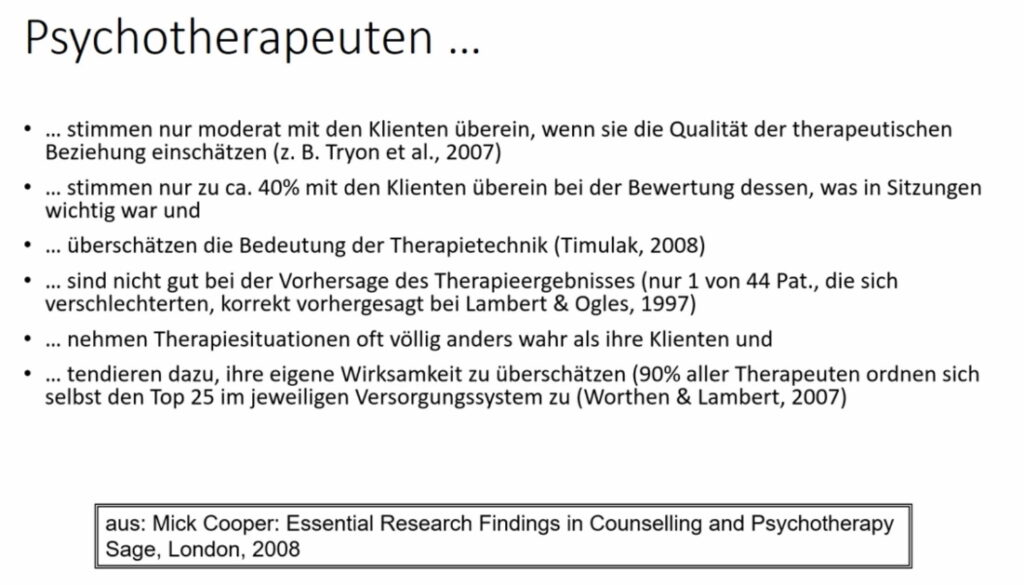

Psychotherapeut*innen scheinen bemerkenswert blind für die Psychotherapieforschung zu sein. Sie stehen häufig auf dem Standpunkt, dass Forschung instrumentell nutzlos sei, nicht informativ und nicht inspirierend. Dabei ergibt die Forschung, dass Psychotherapeut*innen

Zukunft

Für die Zukunft der Psychotherapie fordert Herr Strauß die systematische Einbeziehung der Patientenperspektive zur Qualitätssicherung psychotherapeutischer Behandlungen hinsichtlich des Therapieverlaufs, der therapeutischen Beziehung und der unerwünschten Wirkungen. Außerdem möge doch bitte mehr Forschung im Praxisalltag stattfinden.

Es gibt inzwischen auch Vorschläge, wie mit Beziehungskrisen in der Therapie umgegangen werden kann. Die Interventionen sind metakommunikativ, thematisieren also die Qualität und den Inhalt der Kommunikation. Der Fokus kann dabei mehr auf dem Patienten, mehr auf dem Therapeuten oder mehr auf dem interpersonalen Feld liegen.

Fokus auf Patientenperspektive: „Was fühlen Sie gerade?“ oder: „Sie wirken etwas gereizt auf mich.“ …

Fokus auf interpersonales Feld: „Was passiert gerade zwischen uns?“ oder: „Wir scheinen eine Art Tanz auszuführen.“ …

Fokus auf Therapeutenperspektive: „Haben Sie eine Idee, was gerade in mir vorgeht?“ oder: „Was könnte mein Beitrag dazu sein, weswegen es hier gerade stockt?“ …

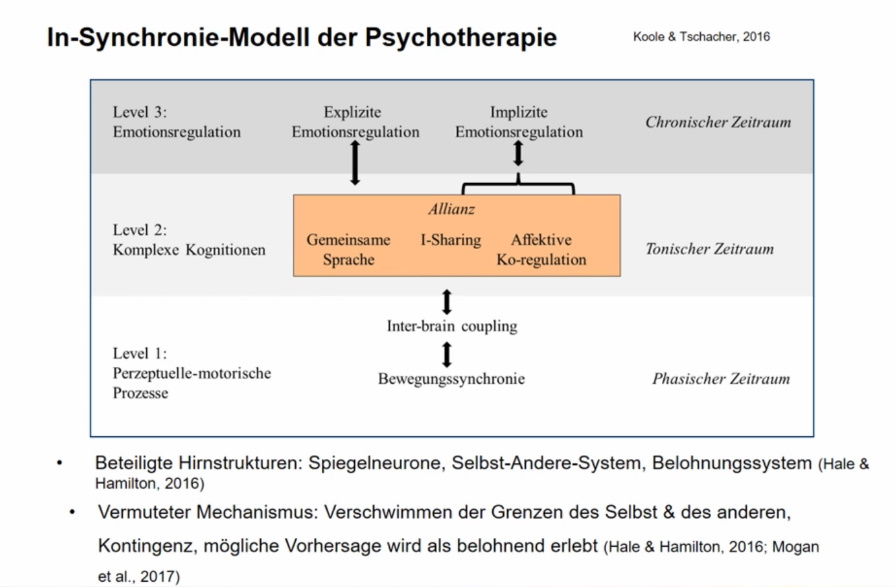

Ein weiteres, sehr lebendiges Forschungsfeld ist die „Nonverbale Synchronisation“. Diese können mit Filmaufnahmen, die dann von einer speziellen Software bearbeitet wird sehr spannende Einblicke ins therapeutische Geschehen vermitteln. Es geht dabei um Sequenzen, die einen hohen Grad an interpersoneller Koordination des nonverbalen Verhaltens zeigen. Z.B. die Spiegelung von Körperhaltungen, gleichzeitige Bewegungen, Imitation von Mimik … Treten diese Phänomene auf, sind sie mit prosozialem Verhalten korreliert.

Die Auswertung ergibt, dass bei erhöhter Synchronie die Patienten insgesamt zufriedener sind, mehr Empathie empfinden, auch die Bindung positiver einschätzen und der Therapieerfolg eher gewährleistet ist.

Unerwünschte Wirkungen

Was natürlich kein Therapeut und keine Therapeutin anstrebt sind negative Wirkungen der Psychotherapie. Trotzdem gibt es dieses Phänomen, dass sich Symptome verschlimmern, sogar die Lebens- und Funktionsbereich in Mitleidenschaft gezogen werden und mitunter sogar zu anhaltend negative Effekten führen kann. Es gibt inzwischen eine Klassifikation unerwünschter Ereignisse.

Herr Strauß wünscht sich, dass die Ergebnisse der PT-Forschung mehr Verwendung in der Praxis finden. So sollte sich z.B. das Psychotherapieangebot mehr an den Bedürfnissen der Betroffenen orientieren.

Er plädiert auch für eine neue Vielfalt der PT-Methoden, die eine individualisierte und personalisierte PT ermöglichen könnte. Psychotherapie könnte modular erlernt werden, mehr auf die Erwartungen fokussieren und mehr auf die Kompetenzen der Therapeut*innen.

Eine wissenschaftlich fundierte Psychotherapie Aus- und Weiterbildung würde:

Eine fundierte Kenntnis der wichtigen therapeutischen Theorien und Ideen vermitteln, vom Setting abhängige und störungsabhängige Zugänge vermitteln; es wäre möglich, die Therapie zu personalisieren und Veränderungsprinzipien zum Einsatz bringen. Außerdem sollten die persönlichen Kompetenzen der Therapeut*innen in den für die Therapie relevanten Bereichen besonders gefördert werden.

Zum Schluss bekommen wir noch eine Schlussfolgerung. Forschung und Praxis schauen von unterschiedlichen Standpunkten auf die Psychotherapie. Da wo ihre Erkenntnisse einander ähnlich werden, könnten womöglich die Kerngewissheiten gefunden werden.

Hier geht es zum Vortrag