Bericht vom 18.06.24 Kolloquium „Seele – Körper – Geist“ der Psychosomatischen Klinik Freiburg: Kristina Musholt Prof. Dr., Kognitive Anthropologie, Institut für Philosophie, Universität Leipzig:

„Wie ich werde, wer ich bin: zur Entwicklung des Selbst in der Interaktion mit Anderen“

Frau Musholt stellt sich uns als analytische Philosophin vor und präsentiert uns zunächst die Gliederung, mit der sie uns durch den Vortrag führen möchte. Sie benennt dazu folgende Punkte:

Verschiedene Selbstbegriffe

Stufen der Selbst-Fremd-Differenzierung

Die 2.-Person-Persperktive/Social Scaffolding

Die Rolle der Sprache

Die Rolle der Emotionen

Die zwei Seiten der Sozialisation

Sie nimmt nun auch gleich ihr Fazit vorweg, nämlich das Plädoyer für die zwei Seiten der Sozialisation – als Voraussetzung für die Individuation – aber auch als mögliche Einschränkung der Individuation.

Arten von Selbstbewusstsein

Körperbewusstsein

Unser Körperwissen ist nahezu ständig und ohne Worte präsent. Wir spüren uns einfach und diese basale Selbstgewissheit ist der Ausgangspunkt für weitere Arten des Selbstbewusstseins.

„Ich“-Gedanken

Sobald Worte hinzukommen, kommt auch das Wörtchen „Ich“ ins Spiel, nämlich sobald ich über mich selbst spreche.

Selbst-Konzept/autobiografisches Narrativ

Ab einem gewissen Alter entwickeln Menschen eine Erzählung über sich selbst, eine Geschichte über unsere Eigenarten und Werte, eine Lebensgeschichte.

Rationalität

In der Philosophie bezeichnet man auch gerne die Fähigkeit zur Vernunft als Selbstbewusstsein.

Selbstwissen

Das Selbstwissen ist nicht das gleiche wie das Wissen um andere. Das typische Beispiel dafür ist die Erfahrung von Schmerz. Dieser stellt eine unangenehme Form von unmittelbarem Wissen dar, das wiederum unteilbar mit anderen Menschen ist. Ein anderer Mensch kann mir mitteilen, dass er Schmerzen hat, aber dies ist eben ein anderer Erkenntniszugang, weshalb der Philosoph Ernst Tugendhat dieses Phänomen „Epistemische Asymmetrie“ nennt.

Andere Arten von Selbstwissen

Eine explizitere Art von Selbstwissen illustriert die Vortragende mit dem Orakel von Delphi. Dort tauchen Fragen auf, wie: Was bin ich für ein Mensch? Was ist mir wichtig im Leben? Welche Werte habe ich? Solches Wissen über sich ist schwerer zu erlangen und braucht notwendig andere. Das wird auch als triviales vs. substanzielles Selbstwissen genannt.

Kein Selbstbewusstsein ohne andere

Wir brauchen andere für unser Selbstwissen, sogar für das triviale Selbstwissen des Schmerzes, denn wir leben in verkörperten Interaktionen und zwar vom ersten Moment unserer Existenz an. Die Erfahrungen in diesen Interaktionen formen unser Selbstverhältnis wesentlich mit – ob ich liebevoll oder nachlässig, vorhersehbar oder zufällig versorgt worden bin. Diese frühen Erfahrungen formen bereits das Körperbewusstsein.

Ich-Gedanken

Auch Ich-Gedanken erfordern Kontakt mit anderen. Bevor ein Mensch lernt, „Ich“ zu sich zu sagen, erlebt er zahlreiche sprachliche Interaktionen. Ein Ich kann erst im Kontrast zu einem anderen Menschen einer anderen Perspektive entstehen. Dieser Multiperspektivismus ist eine menschliche Grunderfahrung.

Selbstkonzept

Auch diese Fähigkeit, sich selbst Prädikate zuzuschreiben, kann nur durch Interaktion mit anderen erworben werden. Dies liegt einfach daran, dass sprachliches Bewusstsein zwangsläufig sozial eingewoben ist.

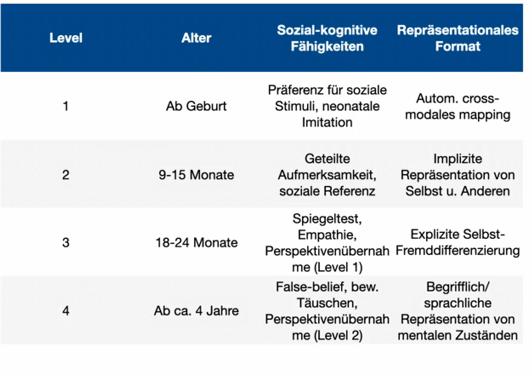

Stufen der Selbst – Fremd-Differenzierung

Nun folgt ein kleiner Überblick über die Entwicklungspsychologie. Angeboren ist die menschliche Fähigkeit, von Geburt an den Gesichtsausdruck eines Gegenübers zu spiegeln. Säuglinge bevorzugen auch schon deutlich die Stimulierung durch andere Menschen.

Neun-Monats-Revolution

Im Alter von 9 -15 Monaten findet die sog. Neun-Monats-Revolution statt. Das Kind entwickelt die Fähigkeit zur geteilten Aufmerksamkeit – eine Fähigkeit, die Menschen ganz speziell entwickeln.

Soziale Referenz

Im Alter von 8 – 24 Monaten entwickelt das Kind eine Fülle von neuen Fähigkeiten. Es besteht den Spiegeltest, kann sich also selbst im Spiegel erkennen und entwickelt damit eine Vorstufe der Theory of Mind – ein implizites Wissen, dass andere Menschen eine Perspektive auf mich haben.

Es entwickelt auch „Selbstbewusste/Sekundäre“ Emotionen wie Schüchternheit, aus dem Wissen, dass der andere mich sieht und Unterschiede in Wünschen oder Geschmäckern werden realisiert. Das Kind beginnt selektiv zu imitieren, zeigt Empathie zu Mitmenschen, kann also schon eine andere Perspektive übernehmen. Sog. „Turn-taking Activities“, also gemeinsame Tätigkeiten, mit geteilten Aufgabe, werden möglich.

Ab ca. vier Jahre

Um die Zeit des vierten Lebensjahres entwickeln Kinder die Fähigkeit sog. False-Belief Aufgaben zu lösen. Es geht dabei um die Fähigkeit, sich vorstellen zu können, welche Überzeugungen ein anderer Mensch auf der Grundlage seines Hintergrundwissens haben muss. Das Kind gewinnt auch die Fähigkeit, andere bewusst zu täuschen und ganz allgemein die Fähigkeit zur Perspektivübernahme.

Die erlangten Fähigkeiten, über sich und anderer nachdenken zu können, entwickeln sich ein Leben lang weiter. Dabei gehen die früheren Stufen nicht verloren. Wir bekommen noch einen tabelarischen Überblick.

Die 2.-Person Perspektive

Andere begegnen uns nicht als Objekte, sondern als Personen, als „Du“. D.h. sie begegnen uns als jemand, der uns zu etwas auffordern und nach Gründen für unser Verhalten fragen kann ( z. B. Fichte, Mead, Habermas, Levinas).

Anders ausgedrückt: Als Personen begegnen wir uns im Raum der Gründe d. h. im Raum der geteilten Normativität (Sellars). Wir spielen das Spiel uns gegenseitig Gründe zu geben und zu nehmen (Brandom).

„A person, perhaps, is best seen as one who was long enough dependent upon other persons to acquire the essential arts of personhood. Persons essentially are second persons, who grow up with other persons.“ Annette Baier

Eine Person zu werden braucht also andere Personen, um das Miteinander im Raum der Gründe zu erlernen

Scaffolding

Scaffolding bedeutet so etwas wie ‚Gerüstbau‘ und befasst sich mit der Frage, wie Kinder in den Raum der Gründe eingeführt werden können. Dies erfordert eine aktive Strukturierung sozialer Interaktion (social scaffolding) von Seiten der Erwachsenen.

Sprache und Affektivität für Scaffolding

Wir lernen nun das „Sustained Shared Thinking (SST)“ ein Modell, mit dem die Vortragende selbst schon geforscht hat. Darin geht es darum, sich in der Welt der Gründe zu bewegen – Gründe abzuwägen, andere Gründe gelten lassen zu können …

Bewährt haben sich „interaktive Dialoge mit einer spezifisch explikativen Dimension“. Dieser ist charakterisiert durch:

- Anbieten einer Erklärungshypothese (Ich denke …, Ich vermute …)

- Signalisieren eines reduzierten epistemischen Status und das Explizitmachen der Quellen und Gründe für die angebotene Hypothese

- Aufforderung an das Kind, sich am gemeinsamen Denkprozess zu beteiligen

Wir bekommen ein anschauliches Beispiel für eine solche Interaktion, das nun auch noch semantisch erläutert wird.

Semantische Faktoren

- Macht inferenzielle (schlussfolgernde) Beziehungen explizit (Brandom)

- Über das Überprüfen und Einfordern epistemischer Validität

- Lädt zur Suche nach Gründen ein

- Durch SST werden genau die Eigenschaften von Sprechakten eingeübt, die wesentlich für das Navigieren im „Raum der Gründe“ sin

Narrative Identität

Theorien narrativer Identität zufolge lernen wir, wer wir sind, indem wir die eigene Biografie erzählen und damit zugleich interpretieren, einordnen und so unserem Selbst zu einer gewissen Kontinuität und Einheit, gerade angesichts stetiger äußerer und innerer Veränderungsprozesse verhelfen (Schechtman, Henning, Crone). Einzelne Aspekt werden gerne besonders hervorgehoben. Die Erzählung von Lebensepisoden können so die bevorzugten Eigenschaften hervorheben.

Hier vermischen sich dann auch Erzählungen von anderen über uns und auch die kulturellen Geschichten und Narrative fließen in die Selbsterzählung ein.

Nun möchte Frau noch auf die Rolle der Gefühle eingehen.

Affektivität

Soziale Interaktionen sind in aller Regel affektiv besetzt – wir finden die Dinge, die wir erleben, irgendwie.

Ein Kind lernt während Episoden sozialer Interaktion welche Objekte und Situationen welche Art von emotionaler Antwort einfordern, wie Emotionen identifiziert und benannt werden, aber auch welche Verhaltensdispositionen im Zusammenhang mit einer emotionalen Reaktion sozial angemessen sind.

Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Social referencing. In einer unbekannten Situation nutzt das Kind die mimischen und emotionalen Signale der Bezugsperson zur Orientierung.

Die Rolle der Emotionen

Kinder müssen lernen, die Emotionen richtig zu benennen und mit ihnen umzugehen. Das gelingt, indem sie den Ausdruck und das Erleben von Emotionen durch die Bezugsperson miterleben (funktionale Kopplung) – das Kind ist dabei, wenn die Bezugsperson in einzelnen Situationen emotional reagiert. Dabei gibt es sowohl kulturelle als auch familiäre Differenzen.

Darüber hinaus sind Emotionen so etwas wie kognitive Rahmen, die unsere Wahrnehmung der Welt, insbesondere der sozialen Welt, strukturieren. Emotionen können geradezu als Quelle unserer praktischen Gründe verstanden werden. Die Wut, die ich z. B. verspüre, wenn ich eine Ungerechtigkeit wahrnehme.

Gefühle werden neuerdings philosophisch nicht mehr als scharf getrennt von Kognitionen gedacht. Vielmehr wird ihnen so etwas wie ein Hinweischarakter für Kognitionen zugestanden – die Vernunft braucht Emotionen, um zu verstehen, was eine Interaktion bedeutet.

Zwischenfazit

Das Verstehen unserer Selbst und anderer) ist das Resultat einer Praxis (Wissen-Wie), die uns dazu befähigt, die normativ strukturierte soziale Welt zu navigieren. Wir werden in die soziale Praxis einsozialisiert, was körperliche, emotionale und kognitive Aspekte hat.

Implikationen für die Psychopathologie

Dies hat interessante Implikationen für bestimmte psychopathologische Phänomene, wie z. B. die Autismus-Spektrum-Diagnose. Frau Musholt argumentiert, dass nicht nur Betroffene die neurotypischen Menschen schlechte verstehen, sondern dass es auch umgekehrt ein schlecht Verstehen gibt. Sie deutet an, dass diagnostisch früher reagiert werden könnten, wenn das Verhalten der Kinder weniger Signale zur Prosozialität zeigt.

Die zwei Seiten der Sozialisation

Die Vortragende fasst ihre Gedanken so zusammen: Sozialisation befähigt uns zur Selbstbildung und gründeresponsiven Handlungsfähigkeit. Autonomie ist also immer abhängig von anderen (> relationale Autonomie).

Sozialisation kann aber auch einengend wirken. Hier dient das zeitgenössische Afghanistan als Beispiel, denn dort werden insbesondere Frauen sehr stark unterdrückt und eingeengt. Man muss natürlich nicht nur an solche extremen Beispiele denken, auch in unserer Kultur gibt es noch eine Menge von sozialen Normen, die individuelle Entfaltungen erschweren oder behindern.

Illegale Gefühle

Hier können sog. „disruptive“ Emotionen hilfreich werden. Sei es das ein Mensch aus äußeren oder inneren Gründen sein. Der falsche Weg macht sich emotional bemerkbar und diese mitunter heftigen Gefühle weisen uns letztlich den richtigen Weg.

Solche „illegalen Gefühle“ („outlaw emotions“) bieten neue Möglichkeiten, die Welt wahrzunehmen, indem sie alternative interpretative Rahmen zur Verfügung stellt.

Emotionen haben das Potenzial dazu, unser evaluatives Verständnis unseres Selbst und der sozialen Welt zu verbessern, auch dann – oder manchmal sogar vor allem dann – wenn sie sich gegen unsere „rationalen“ Überzeugungen wenden.

Aber ganz einfach ist das natürlich nicht – je nach der eigenen emotionalen Geschichte müssen wir unsere Gefühle auch überprüfen – Reflexion bleibt wichtig.

Fazit

Das Verstehen unserer Selbst, anderer und der Welt ist das Resultat affektiv aufgeladener sozialer Interaktionen.

Sozialisation ermöglicht Selbstbildung und autonomes Handeln, kann unsere Autonomie zugleich einschränken.

Daraus folgt, dass wir uns fragen sollten, wie wir unsere sozialen und kulturellen Praktiken so gestalten können, dass Personen sich bestmöglichentwickeln können. Dazu gehört auch das Kultivieren emotionaler Flexibilität.

Ein interessanter Vortrag.