Bericht vom 02.05.23 Kolloquium „Seele – Körper – Geist“ der Psychosomatischen Klinik Freiburg: Elisabeth Wagner Dr., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Lehrtherapeutin für systemische Familientherapie, Lehranstalt für Systemische Familientherapie Wien: „Wohin entwickelt sich die Systemische Therapie?“

Frau Wagner erläutert uns den roten Faden ihres Vortrags:

Kontext meiner persönlichen Erfahrung

Kontext Untersuchung der Wirksamkeit systemischer Therapie

Kontext Psychotherapieforschung – Äquivalenzparadoxon, allgemeine Wirkfaktoren

Entwicklung der Systemischen Psychotherapie – gestern – heute – morgen

Veranschaulichung des „spezifisch Systemischen“ anhand zweier Fallgespräche

Synergetik als neue Metatheorie

Persönliche Erfahrung

Wir erfahren, dass Frau Wagner Psychiaterin und Lehrtherapeutin für Systemische Therapie in Österreich ist. Dort ist die Therapielandschaft wesentlich bunter als in Deutschland und nun folgen einige spezifisch österreichische Details zu zugelassenen PT Verfahren und zur Zulassung als Psychotherapeut*in dort.

In Deutschland wurde 2008 die SysT als PT Verfahren anerkannt. Sie sieht sich folgendermaßen: „Systemische Therapie und Beratung wird als transdisziplinärer und multiprofessioneller Ansatz verstanden, womit man sich bewusst von der berufsständischen Einengung des psychotherapeutischen Professionalisierungsprozesses auf den „psychologischen Psychotherapeuten“ absetzt.“

Kontext Untersuchung der Wirksamkeit systemischer Therapie

Psychotherapie ist wirksam und in großen Studien hat sich herausgestellt, dass alle Therapieverfahren ähnlich wirksam sind. Dieser Umstand ist als Äquivalenzparadox bekannt – auch Dodo Effekt genannt (wenn alle gewonnen haben, brauchen auch alle einen Preis).

Frau Wagner plädiert dafür, dass man mit der günstigsten Therapie beginnen könnte. Das kann auch heißen, dass der am schnellsten verfügbare Therapieplatz vergeben werden kann.

Sie macht uns mit einiger Beispielen vertraut, bei denen solche Strategien sehr erfolgreich waren.

Das Äquivalenzparadoxon

Gibt es nun noch weitergehende Schlussfolgerung aus dem Äquivalenzparadoxon? Z.B. die Frage: Wohin sich die PT entwickeln sollte? Hier gibt es den Gedanken, dass sich die Psychotherapie vereinheitlichen könnte (s.u.).

Oder wäre es nicht sinnvoller, störungsspezifische PTen zu fördern. Es gibt allerdings bereits zahlreiche Störungsspezifische Ansätze für z.B. affektive Erkrankung 32 verschiedene – muss ein Therapeut die dann alle erlernen?

Frau Wagner legt Wert darauf, dass SysT keine „Störungen“ behandelt. Der „Gegenstand“ von systemischer Therapie ist das subjektive Leid und der individuelle Veränderungswunsch. Dieses subjektive Leid kann die Form einer psychiatrisch klassifizierbaren Störung annehme, muss es aber nicht.

Aktuell wird aber trotzdem versucht die Systemische Sichtweise mit Störungsspezifischer Therapie zu integrieren.

Weitere Schlussfolgerungen: Allgemeine Psychotherapie?

Der Psychotherapieforscher K. Grawe meint, dass sich Wirkfaktoren identifizieren lassen und dass unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Wirkfaktoren nutzen. Er sieht die Zukunft so, dass alle Wirkfaktoren schulübergreifend realisiert werden sollen. Therapieschulen seien ein ohnehin überholtes Konzept.

Frau Wagner denkt allerdings, dass Multiperspektivität dem Gegenstand des Psychischen angemessen ist! Es geht vielmehr um ein adäquates Verständnis der Heterogenität von therapeutischen Blickwinkeln. Sie meint, dass psychisches Funktionieren nicht in einem Konzept umfassend darstellbar ist. Jedes Modell gibt den Blick auf gewisse Zusammenhänge frei und lässt andere im Dunkeln

Die multiperspektivische Sicht verspricht Erkenntnisgewinn gerade durch die Einnahme verschiedener Perspektiven. Der Perspektivwechsel ermöglicht es auch, die impliziten Setzungen der eigenen Methode in den Blick zu bekommen.

Es scheint also hilfreich, über den Rand der eigenen Therapierichtung hinaus zu schauen. Dann lassen sich Ähnlichkeiten der Schulen feststellen und ebenso widersprüchliche Grundannahmen und voneinander abweichende therapeutische Haltungen. Nicht alles kann dabei übersetzt werden, aber die Vorteile überwiegen doch.

Aktuelle Entwicklungen Systemischer Therapie.

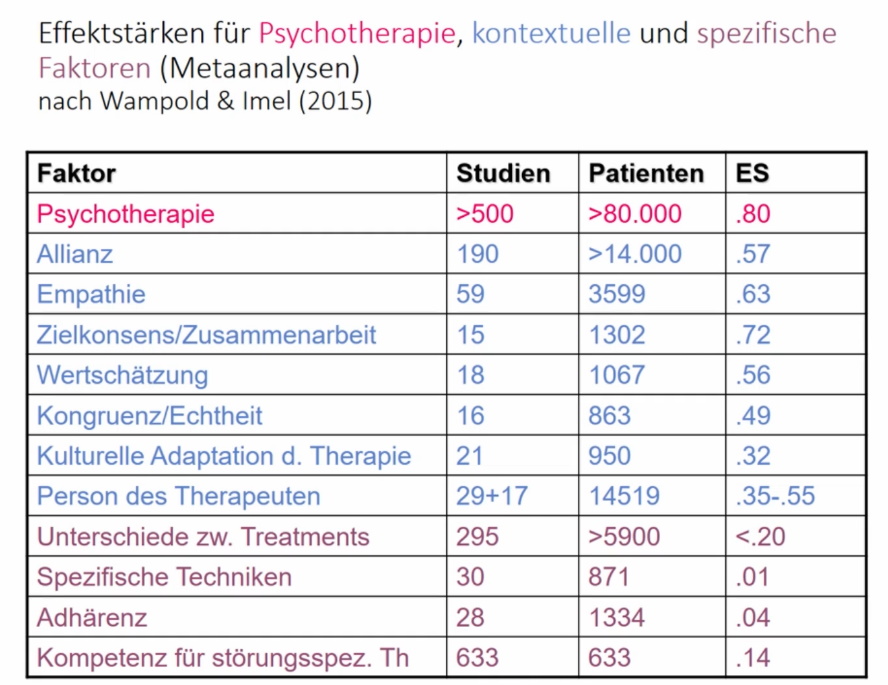

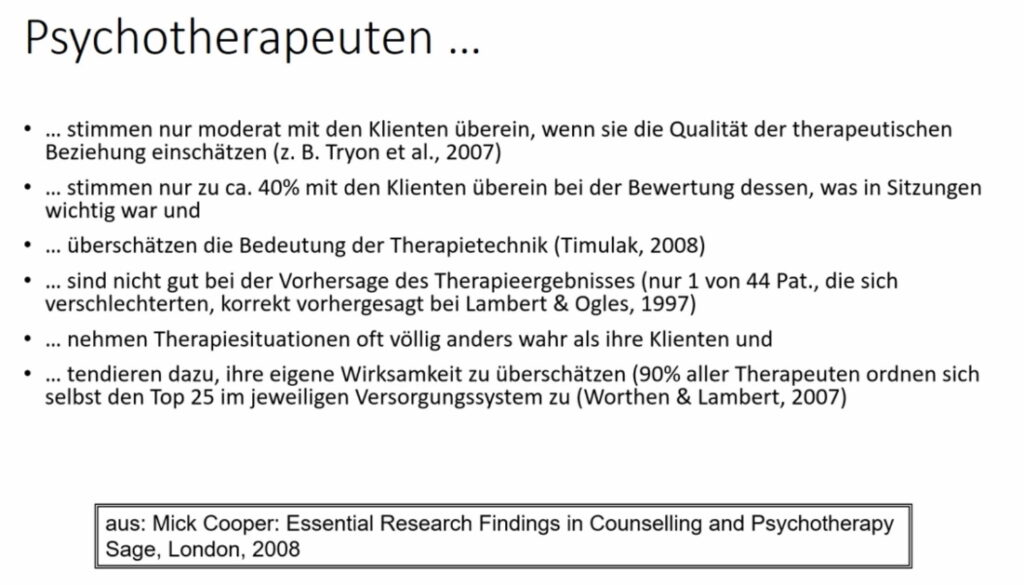

Due Effekte unterschiedlicher PT-Methoden sind ähnlicher, als die ihnen zugrundeliegenden Theorien. Es müssen als auch unspezifische und allgemeine Wirkfaktoren Bedeutung haben.

Zu diesen zählen:

- Positive Erwartungshaltung bekämpft Demoralisierung (sozial legitimierter Kontext verspricht qualifizierter Hilfe)

- Angebot einer vertrauensvollen, emotional unterstützenden Beziehung

- Plausibles Erklärungsschema für die Problematik und nachvollziehbares Therapierational für die Lösung

- In Übereinstimmung mit dem Erklärungsschema und therapeutische „Rituale“, die zu neuen Einsichten, Einstellung- und Verhaltensänderungen führen

Die „allgemeinen Wirkfaktoren nach K. Grawe:

- Klärungsperspektive

- Bewältigungsperspektive

- Ressourcenperspektive

- Problemaktualisierung

Heutzutage gilt für viele Therapiemethoden, dass sie sich methodenfremder Konzepte bedienen, bzw. Techniken integrieren. Z.B. Mentalisierung für die Tiefenpsychologien oder Schematherapie in der Verhaltenstherapie. Die allgemeinen Wirkprinzipien werden also zunehmend realisiert.

Das Modell der allgemeinen Wirkfaktoren bietet sich auch als Reflexionstool an. Es ist damit möglich, Priorisierungen und Marginalisierungen einzelner Wirkfaktoren in einer Methode kritisch zu betrachten.

Es kann auch dazu dienen, die Verständigung zwischen den Therapieschulen zu erleichtern.

Sie ist allerdings nicht als „Supertherapie“, die alle anderen Therapiemethoden ablöst, gedacht, sondern als eine „Rahmentheorie“ innerhalb derer sich die verschiedenen Traditionen verorten können.

Damit wird eine gemeinsame Reflexionsbasis für mehrere Therapiemethoden geschaffen, auf der die Reflexion konkreter therapeutischer Prozesse stattfinden kann.

Geschichte des Systemischen Therapie(n)

Wir erfahren, dass es die „Systemische Therapie“ nicht gibt. Es gibt „Keine einheitliche, inhaltlich konsistente Arbeitsphilosophie, sondern eine Vielzahl von Konzepten und theoretischen Modellen, die gemeinsame Grundorientierungen und -haltungen aufweisen.“ Und: Zwischen den einzelnen systemischen Konzepten bestehen teilweise theoretische Unvereinbarkeiten.

Das gilt aber ebenso für psychodynamische Ansätze und für die Verhaltenstherapie, die sich ebenfalls zu sehr unterschiedlichen Verfahren ausdifferenziert haben.

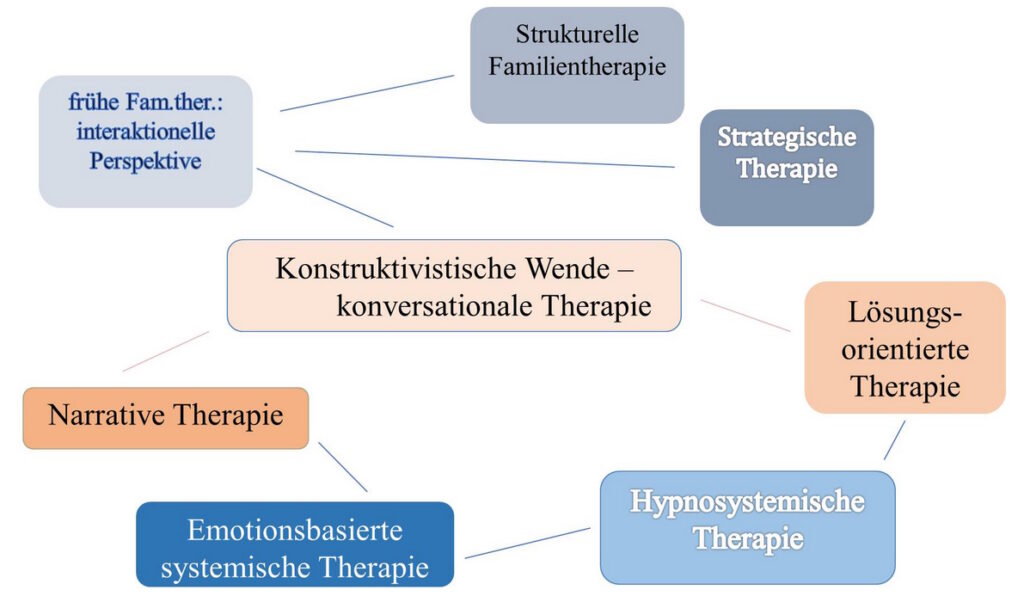

Die Entwicklungsgeschichte der SysT beginnt mit z.B. mit Virginia Satir und der Einführung des Systembegriffs. Sie setzt sich mit dem Prinzip der Zirkularität von kommunikativen Prozessen fort. Konzepte der Kybernetik und Feedbackschleifen werden kommunikativ begründet.

Dann kam es zur „Konstruktivistischen Wende“. Begriffe wie „Nicht-Instruierbarkeit“ oder „bescheidene Expertenschaft werden eingeführt. Die soziale Systemtheorie von Luhmann wird berücksichtigt.

Diese Entwicklung führte dazu, dass das Theoretisieren über psychische Prozesse lieber vermieden wird. Alles, was bei Forschungen dieser Richtung herauskommen kann, sagt mehr über die Forschung aus, als über das Beforschte.

Was ist das Spezifische an zeitgenössischer SysT?

Sie ist wesentlich an der Lebenswelt orientiert. Es geht also um die Unterstützung bei der konstruktiven Auseinandersetzung mit anstehenden Lebensproblemen. Dabei werden nach Möglichkeit wichtige Andere mit einbezogen. Die Therapie ist ziel- und zukunftsorientiert. Sie richtet sich nach dem Auftrag der Patient*innen und verwendet möglichst deren schon vorhandenen Ressourcen. Dabei ist die Grundhaltung veränderungsoptimistisch geprägt. Die Bearbeitung belastender biographischer Erfahrungen tritt in den Hintergrund.

Frau Wagner schildert uns nun zwei Fallvignetten, die diese Aspekte gut illustrieren und im Anschluss bekommen wir noch einen Buchtipp für Angehörige psychische erkrankter Menschen „Psychische Störungen verstehen“ von Elisabeth Wagner

Synergetik als neue Metatheorie?

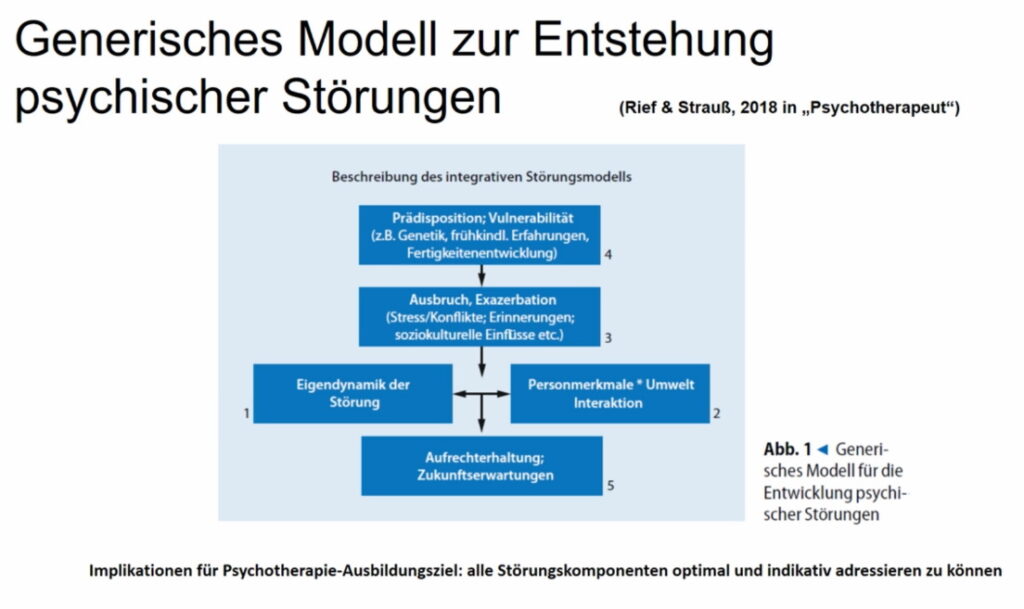

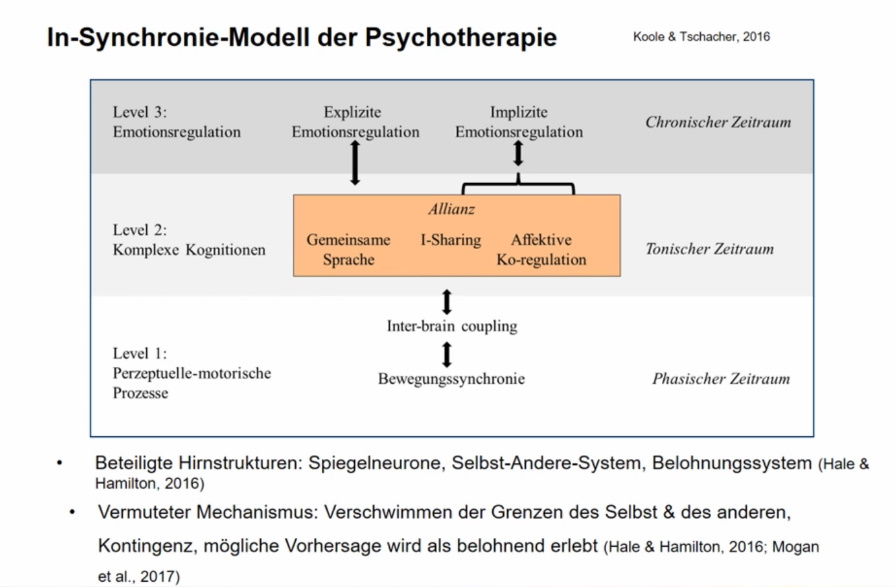

Für den Ausblick in die Zukunft nutzt Frau Wagner die Theorie nicht-linearer dynamischer Systeme. Dieser kompliziert klingende Begriff kommt aus der Theorie der Selbstorganisation. Diese ihrerseits soll erklären helfen, wie überhaupt etwas entstehen kann. In komplexen Systemen kann spontan Ordnung entstehen. Dieses Phänomen kann nun auf psychisches Erleben angewandt werden. Unser biologisches Da-Sein ist derart komplex, dass sich daraus eben psychische Erleben spontan ergeben kann.

Dieses kybernetisch-systemische Sichtweise hat Konsequenzen. So ist damit die Zukunft nicht voraussagbar und die Vergangenheit lässt sich aus der Gegenwart nicht erschließen. Ähnliche Ursachen können unterschiedliche Wirkungen haben und unterschiedliche Ursachen können ähnliche Wirkung haben.

Das ist der Preis, der für das Verlassen der kausalen Perspektive zu bezahlen ist.

Das liegt auch daran, dass Systemtheorie mit Psychotherapie zunächst nichts zu tun hat. Sie wurde in und für die Biologie, Chemie, Physik und Soziologie entwickelt. Sie ist eine Perspektive, die auf die Beziehungen schaut und dabei die verbundenen Elemente wenig berücksichtigt.

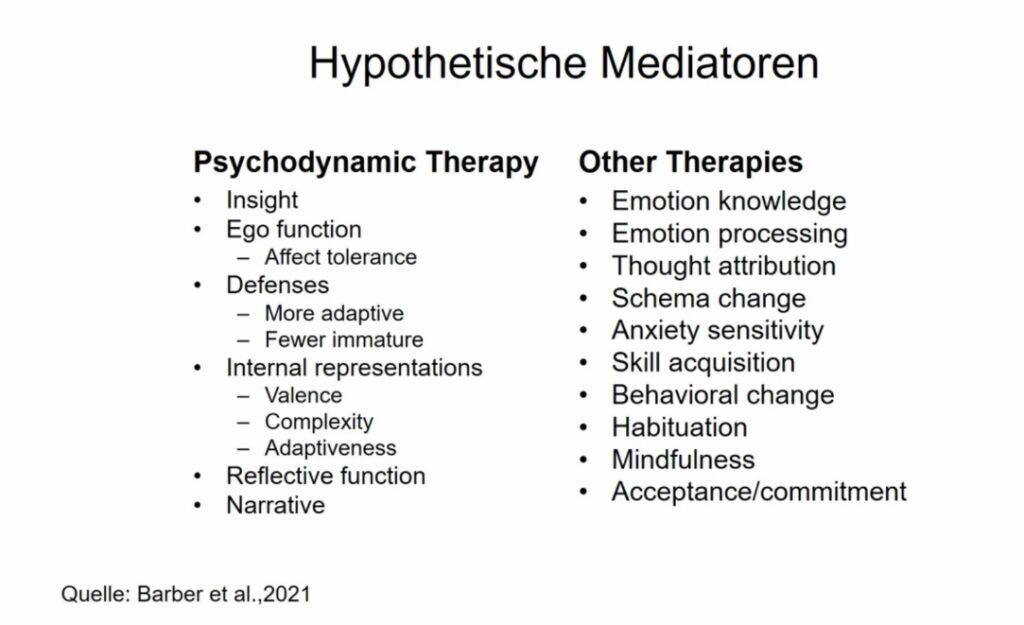

Aus dieser Tradition wird versucht, psychische Prozesse unter der Perspektive der Selbstorganisation zu verstehen. Psychische Vorgänge sind affektiv – kognitive Prozesse, eine Abfolge von sich wiederholenden bzw. sich selbst organisierenden Operationen.

Durch Aufschaukelungen und Feedbackschleifen können sich über diese Wechselwirkungen hoch dysfunktionale psychosoziale Muster ergeben, ohne dass dies auf eine bestimmte eindeutig zuordenbare Ursache zurückzuführen ist.

Probleme (psychische Störungen etc.) entstehen nicht als Folge von eindeutig identifizierbaren „Ursachen“ sondern als Resultat vielfältiger zirkulärer Prozesse in biologischen, psychischen und sozialen Systemen.

Dazu gibt es ein Gedankenexperiment von Gregory Bateson. Ein Kind hasst Spinat. Seine Mutter glaubt aber, dass Spinat sehr gesund ist. Nun verspricht sie dem Kind ein Eis als Belohnung fürs Spinatessen. Frage: Was müssten sie über dieses System wissen, damit sie vorhersagen können, dass das Kind später: Spinat lieben oder hassen wird, Eis lieben oder hassen wird und seine Mutter lieben oder hassen wird?

Nicht-Instruierbarkeit

Mit diesem Begriff wird ausgesagt, dass sich selbstorganisierende Systeme nicht vorhersehbar von außen beeinflussen lassen, also auch nicht psychische Systeme.

Das Ergebnis von Selbstorganisationsprozessen ist nur zum Teil ereignisabhängig, denn Ereignisse hinterlassen keinen „neuronalen Fußabdruck“. Erleben ist nicht zufällig, aber auch nicht determiniert durch Ereignisse.

Eine Bahnung vollzieht sich im Hinblick auf das Erleben nicht auf die Ereignisse. Psychische Störungen können als Reproduktion problematischer Zustände verstanden werden. Damit ist die Vergangenheit nicht Ursache sondern die Wiederholung ist die Ursache.

Es scheint dann sinnvoller auf die mit der „Erlebnisverarbeitung“ assoziierten psychischen Prozesse zu schauen und weniger auf Erlebnisse an sich. Welche Muster der Selbstorganisation haben sich im psychischen System etabliert?

Das ist gar nicht so verschieden von anderen Perspektiven, in denen ähnliche Überlegungen angestellt werden. Z.B.:

Psychodynamische Therapie: Abwehrmechanismen, Strukturelle Beeinträchtigungen

Oder Verhaltenstherapie: dysfunktionale Überzeugungen, problematische Denkstile, Schemakonformes, schemavermeidendes oder überkompensierendes Verhalten

Systemische Therapie: Aufmerksamkeitsfokussierung, Ressourcenaktivierung, „Problemgesättigte Narrative“, dysfunktionale FDV-Programme

Ein sehr dichter und inhaltvoller Vortrag ist zu Ende – ich fand ihn sehr bereichernd.

Hier geht’s zum Vortrag: