Bericht vom Psychosomatischen Dienstags-Kolloquiums „Körper – Seele – Geist“ der Psychosomatischen Klinik Freiburg vom 30.04.19 Wolfgang Wöller:

„Persönlichkeitsstörungen und Trauma“

Missbrauch, Trauma und Persönlichkeitsstörung

Zur Einstimmung ins Thema präsentiert uns Herr Wöller eine Statistik aus dem Jahr 2010. Danach sind zwischen 12 und 14,9 % aller Mitmenschen davon betroffen, dass sie als Kinder körperliche, sexualisierte oder emotionale Misshandlungen erleiden mussten, knapp 3 % sogar schwerste Misshandlungen. Herr Wöller berichtet weiter, dass auch andere Untersuchungen zu ähnlichen Ergebnissen gekommen seien. Er beklagt, dass dieses Phänomen ein epidemisches Ausmaß habe. Auch, dass es diese Gewalt schon immer und in jeder Gesellschaft gegeben habe, dass es aber eine Sensibilisierung der Gesellschaft brauche, um sie überhaupt zur Kenntnis zu nehmen.

Die Wucht von solchen Erfahrungen hinterlässt häufig eine Posttraumatische Belastungsstörung. Es gibt aber auch andere Traumafolgenstörungen, die weniger bekannt sind. Dazu zählen: Depressive Störungen, dissoziative Störungen, Somatisierungsstörungen, Essstörungen, Substanzabhängigkeit und Persönlichkeitsstörungen, v.a. die Borderline-Persönlichkeitsstörungen (BPS). Vor allem letztere ist eine häufige Folge von Gewalterfahrung in der Kindheit.

Eine Persönlichkeitsstörung lässt sich besonders deutlich in Störungen der interpersonellen Kommunikation aufweisen. Die hohe Anzahl von interpersonellen Konflikten und Verwicklungen, die deutliche Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung und die Neigung zu dysfunktionalem oder (auto)destruktiven Verhaltens.

Der Zusammenhang von Gewalterfahrung und BPS ist gut erforscht – 75 % der BPS Betroffenen hat solche Gewalterfahrungen in der Kindheit gemacht. Aber es können auch andere Formen von Persönlichkeitsstörung aus der Gewalterfahrung erwachsen – Dissoziale, Paranoide, Schizoide oder Ängstlich-Vermeidende. Weiter sind ca. 50 % der BPS Betroffene auch noch zusätzlich von PTBS und dissoziativen Störungen heimgesucht.

Symptome von BPS

Schaut man sich die Problembereiche der Betroffenen genauer an, findet man: Maladaptive Verhaltensmuster, die auch in der therapeutischen Situation zum Tragen kommen. Die Patient*innen verhalten sich feindselig, entwertend oder vorwurfsvoll, was die Gefahr eines Therapieabbruchs mit sich bringt. Sie können die Beziehung allerdings ebenso in abhängig-idealisierend gestalten, was eine ungute Abhängigkeitsentwicklung begünstigt. Mit einer Geschichte, die Bindungs- und Beziehungstraumatisierungen beinhaltet, wird die Gefahr, auch als Erwachsener (re)traumatisiert zu werden größer. Und sogar Alltagsbelastungen können subjektiv traumawertig werden. Das können Erfahrungen von Alleingelassen werden, Bedrohungen der Identität oder Beschämung sein.

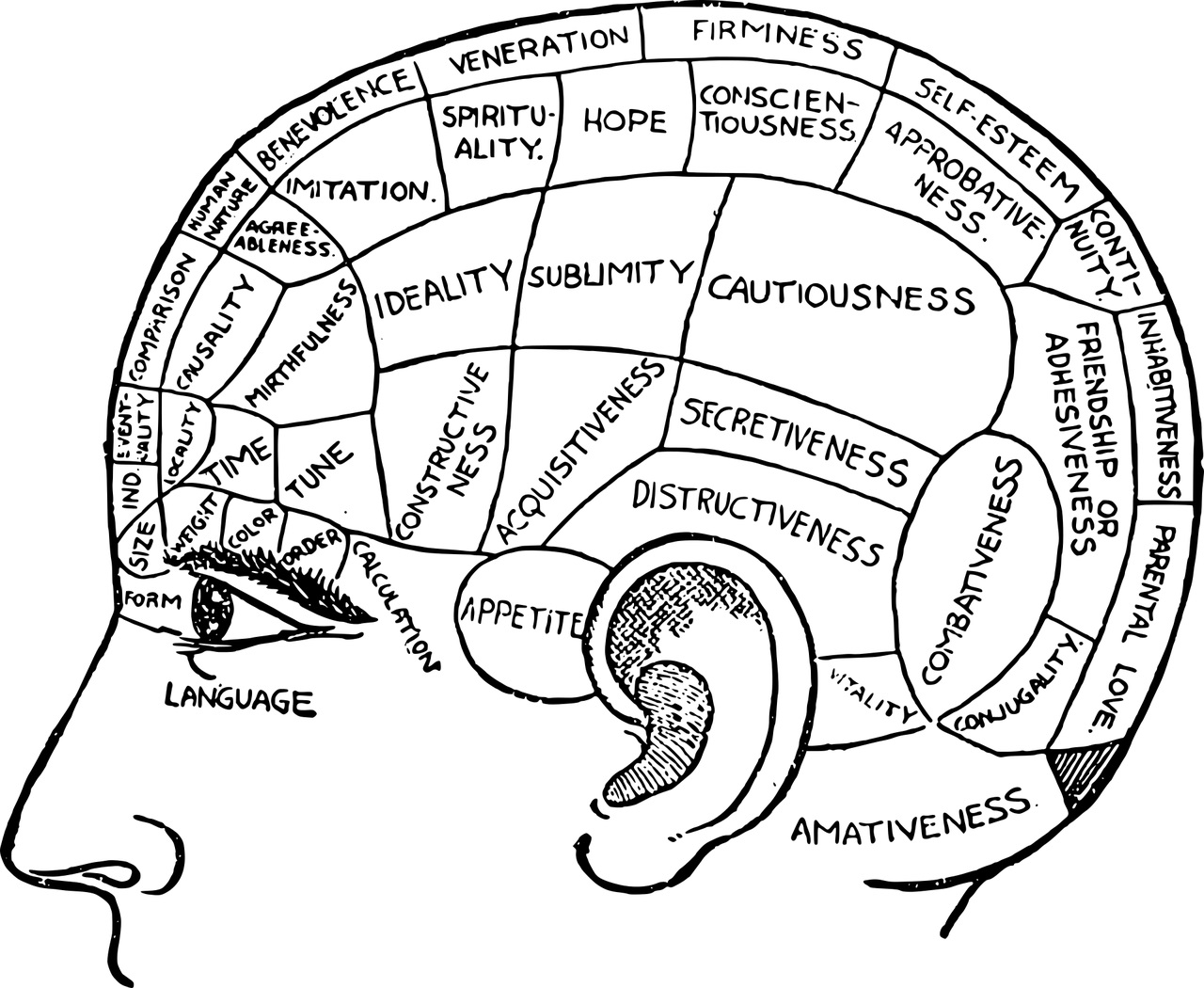

Modelle von Persönlichkeitsstörung

Herr Wöller erläutert nun, mit welchen Modellen sich Psychotherapie und Psychiatrie dem Phänomen Persönlichkeitsstörung annähern. Es gibt dazu verschiedene Möglichkeiten, so die „Psychodynamischen Modelle“, die Neurobiologischen Modelle, das Strukturmodell und die Bindungstheoretischen Modelle (natürlich auch verhaltenstherapeutische, aber Herr Wöller kommt aus der Psychoanalyse).

Auch die psychologische Forschung kann Beiträge zum Phänomen machen. So ist inzwischen gut bekannt, dass die soziale Wahrnehmung von Betroffenen verzerrt ist – sie haben es schwer, einen neutralen Gesichtsausdruck zu erkennen, nehmen ihn eher als bedrohlich wahr. Das kann dazu führen, dass sie undifferenzierte traumatische Affektzustände geraten – dass also Zustände von Leere, Verlassenheit, Wut, Ohnmacht, Verzweiflung, Scham und Schuldgefühl in ihnen toben, ohne dass sie der Situation zuordenbar wären.

Die untauglichen Versuche, dieses Chaos irgendwie zu beherrschen gehen dann in Richtung eines Selbstschädigenden Verhaltens, in Suchtverhalten, Risikoverhalten oder auch in Fressatacken mit anschließendem Erbrechen.

Die traumabedingten Funktionsdefizite zeigen sich als Unfähigkeit, Gefahren vorherzusehen, nicht für sich sorgen zu können, sich nicht abgrenzen zu können, sich nicht schützen zu können, hilflos zu sein und handlungsunfähig. Das begünstigt natürlich die Wahrscheinlichkeit wieder zum Opfer zu werden.

Aber natürlich haben sich die Betroffenen auch dahingehend organisiert, dass sie zu ihrem Schutz versuchen, Aufmerksamkeit und Zuwendung zu erzwingen, dass sie versuchen, Beziehungspartner moralisch unter Druck zu setzten, dass sie erpressen, drohen, beschuldigen oder sich unangemessen verführerisch verhalten.

Neurobiologische Beiträge

Die neurobiologische Forschung hat inzwischen nachgewiesen, dass die neurologischen Folgen von PTBS und BPS nahezu identisch sind. Und auch die „erfahrungsabhängige Hirnentwicklung“ machen die Symptome plausibel. Gerade in der frühen Lebenszeit müssen bestimmte Bereiche lernen, gewisse Funktionen zu erfüllen. Z.B. muss der präfrontale Cortex lernen, Gefühle zu regulieren. Dazu braucht das Kind aber notwendig eine genügend gute Bindungsperson. Eine Bindungsperson, die einerseits Zuneigung zeigt und andererseits Gewalt ausübt, ist dazu denkbar ungeeignet.

Hoffnung macht hier alleine die Einsicht, dass neuronale Verbindungen ein Leben lang offen für Veränderungen sind. Dazu braucht es vielfach aktivierte neue Muster, die geübt und durchgearbeitet werden müssen.

Bindungsstörungen und BPS

Die Bindungsforschung hat herausgefunden, dass BPS hoch korreliert mit „unsicher-ambivalentem“ und „unsicher-desorganisierten“ Bindungsmuster ist. Auch andere Persönlichkeitsstörungen weisen auf die zentrale Rolle der Bindungsprägung hin.

Phasenorientiertes Therapiekonzept

Herr Wöller stellt uns das Modell vor, das an seiner Klinik für die Therapie verwendet wird. Es geht darum:

1. Sicherheit, Halt und die Stärkung der Bewältigungskompetenz

2. Emotionsregulierung und Selbstfürsorge

3. Mentalisierung und die Entwicklung stabiler Repräsentanzen

4. Schonende Traumabearbeitung

5. Konfliktzentriertes Arbeiten an maladaptiven Verhaltensweisen

In der therapeutischen Beziehung ist darauf zu achten, dass da, wo früher Bedrohung und Unsicherheit herrschten, heute Sicherheit erfahren werden kann. Wo früher der Kontrollverlust Alltag war, heute Kontrollmöglichkeiten erfahren werden. Wo Verwirrung und Intransparenz erlebt wurden, heute Aufklärung und Transparenz geboten wird und wo die Erfahrung des Verlassen-Werdens immer wieder gemacht wurde, die reale Präsenz eines Mitmenschen genutzt werden kann.

Sicherheit hat die Aspekte der äußeren Sicherheit – z.B. ob es noch Kontakte zu Täter*innen gibt. Es geht um die soziale Sicherheit und v.a. um das Gefühl von Sicherheit in der therapeutischen Situation.

Damit zusammen hängt auch das Bedürfnis nach Kontrolle. Das Kontrollbedürfnis des Patienten muss respektiert werden. Er/sie braucht Wahlmöglichkeiten und sein Einverständnis für Interventionen sollte immer wieder neu eingeholt werden.

Ressourcen

Wie wichtig gerade bei traumatisierten Patient*innen der Aufbau und die Pflege von Ressourcen sind, hat sich inzwischen herumgesprochen. Ressourcen versteht Herr Wöller so: „Letztlich alles, was von einer bestimmten Person (ohne selbstschädigend zu sein) in einer bestimmten Situation wertgeschätzt wird oder als hilfreich erlebt wird, kann als eine Ressource betrachtet werden.“ Die Patient*innen werden ermutigt, ihre inneren Zustände (States) aktiv zu verändern, z.B. durch positive Aktivitäten, Aktivierung positiver Erinnerungsbilder und imaginative Techniken.

Auch das Strukturmodell kann hier hilfreich sein. Es wird z.B. eingesetzt um die Affektwahrnehmung und –Differenzierung zu fördern. Alte Gefühle von aktuellen zu unterscheiden und die alten Anteile per Imagination wegzupacken. Weiter geht es darum die Selbstfürsorge zu stärken – die inneren Verbote zu überwinden. Gut bewährt hat sich in diesem Zusammenhang auch die sog. „Arbeit mit dem inneren Kind“. Dabei lernen die Patient*innen die symbolische Nachbeelterung auf einer „inneren Bühne“.

Verlauf der Therapie

Eine Therapie beginnt damit, dass klar umschriebene und gut erinnerbare Traumen oder belastende Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit durchgearbeitet werden. Dazu zählen auch persönlichkeitsspezifische Alltagsstressoren mit traumwertigen Belastungsgraden. Später können klar erinnerte Traumen der Kindheit bearbeitet werden. Und zuletzt die unscharf erinnerten Traumen. Häufig braucht es dann noch eine Zeit von „Konfliktorientierter Arbeit“. Die Arbeit an unbewussten Konflikten, deren Klarifizierung, Konfrontation, Deutung von unbewussten Inszenierungen zur Abwehr früher Ängste. Ebenso die Analyse früher Abwehrmechanismen, die thematische Fokussierung auf Identität und Intimität, ggf. durch die Nutzung des Übertragungsphänomens.

Persönlichkeitsstörungen können nicht ursächlich therapiert werden. Aber Psychotherapie ist in der Lage, die Lebensqualität der Betroffenen erheblich zu verbessern. Das lässt sich nicht nur in den Erfahrungen der Patient*innen finden, sondern sogar neurobiologisch nachweisen – Psychotherapie verändert das Gehirn in seiner biologischen Struktur.

Das übervolle Audi-Max applaudiert kräftig nach diesem gehaltvollen Vortrag.