Bericht vom Dienstagskolloquium „Körper – Seele – Geist“ vom 22.01.19 von Felix Hasler: „Neuromythologie“

Willkommen im Neurozeitalter

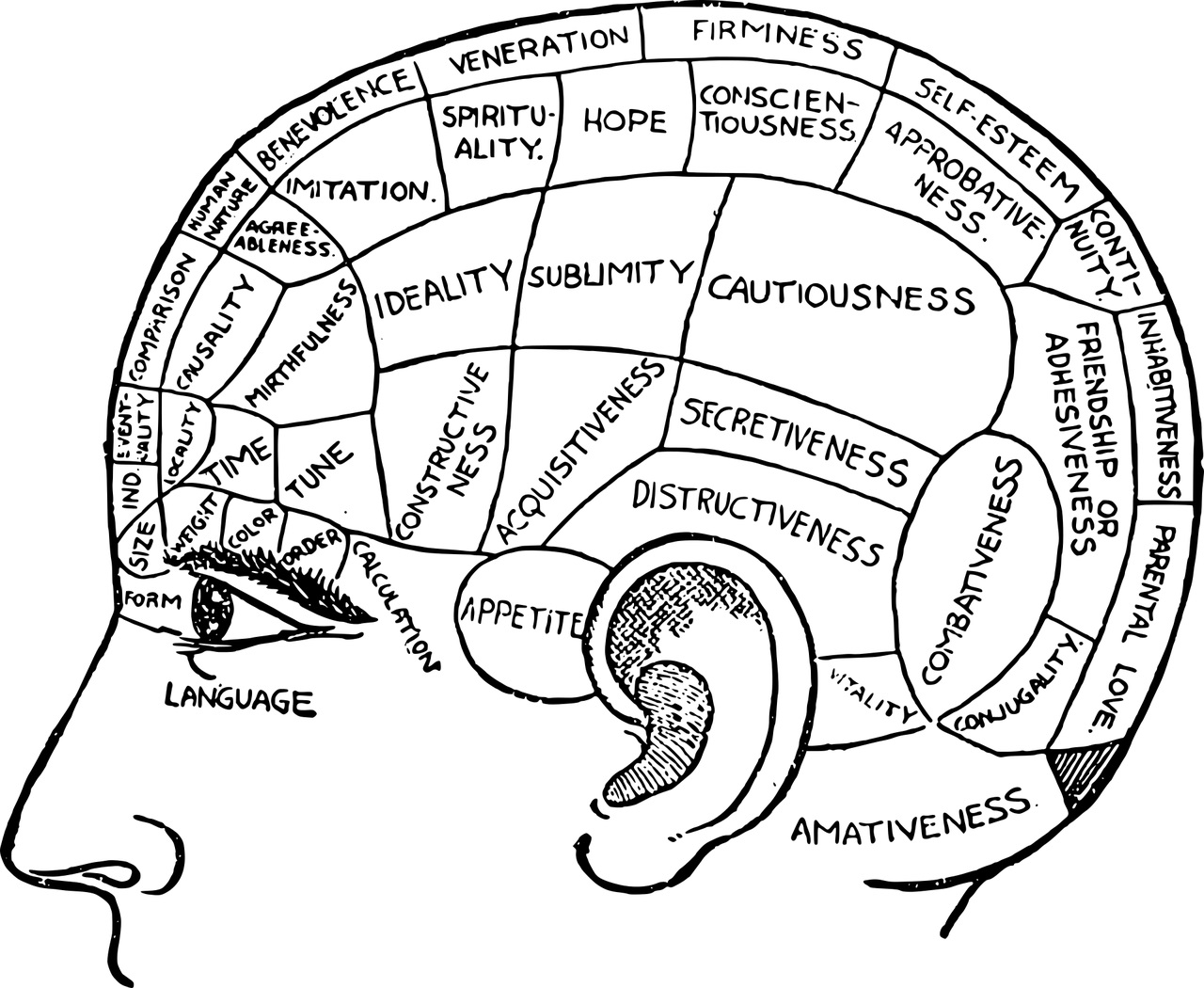

Herr Hasler beginnt seinen Vortrag mit der Behauptung, dass wir uns nicht mehr nur im „Neurozeitalter“ befinden, sondern zu „Neuroessenzialisten“ geworden sind. Begriffe wie: „Cerebral subjects“, „Homo cerebralis“ oder „Neurochemical selves“ stehen dafür ein. Buchtitel mit dem „Brain“, bzw. „Gehirn“ im Titel überfluten den Buchmarkt und erläutern uns das „Weibliche Gehirn“, den „Gehirn Sex“, das „Gehirn basierte Lernen“ u.v.m.

Alle diese Veröffentlichungen spielen mit der Vorstellung, dass durch Abbildungen der Biomasse im Schädel, das Verhalten des Schädelbesitzers vorhergesagt werden könnte. Tatsächlich gibt es inzwischen Lehrstühle für „Neuro-Psychoanalyse“ und „Neuro-Forensik“. Hinter den Veröffentlichungen und Aktivitäten steht die Autorität strenger Wissenschaftlichkeit, das Versprechen durch Neurowissenschaft das Wesen des Menschen ergründen zu können.

Als Beispiel zitiert Herr Hasler aus einem Buch über Neuro-Didaktik. Die Passagen enthüllen nichts Neues über das Lehren und Lernen, als schon z.B. Johann Pestalozzi wusste. Aber das schadet dem Neuroenthusiasmus nicht weiter. Die Vorsilbe „Neuro-“ lässt sich vor jegliche Wissenschaftsdisziplin stellen und suggeriert dann Wissenschaft auf dem neuesten Stand der Technik.

Das neue Zeitalter ist schön bunt

Die Vorzeigetechnik der Neurowissenschaft sind die bildgebenden Verfahren (fMRE, PET, MRT). Sie garantieren die wunderbar bunten Bilder, die suggerieren, dass der Betrachter dem Gehirn beim Denke zusehen kann. Das ist allerdings eine Illusion. Die Bilder entstehen durch statistische Rechenverfahren, die bestimmten Veränderungen, z.B. der Durchblutung, einen Zahlen-, bzw. Farbwert zuordnen. Der Wissenschaftler muss sich an zahlreichen Stellen dafür entscheiden, welchen Rechenweg er einschlägt, aber jeder Rechenweg führt zu einem anderen Bild. Daher rührt auch der Effekt, dass sich kaum eine bildgebende Studie replizieren lassen kann. Dies gilt insbesondere wenn höhere kognitive Funktionen wie moralische Entscheidungen oder Kunstgenuss erforscht werden sollen.

Als Beispiel präsentiert uns Herr Hasler eine Studie zur „romantischen Liebe“. Aus der Versuchsanordnung mit Bildern des geliebten Menschen und dazwischen gestreute neutrale Bildern entstehen dann Abbildungen, die insbesondere den ACC (Anteriorer Cingulärer Cortex) hell erleuchtet darstellen. Allerdings leuchtet der auch bei amerikanischen Wählern von Hillary Clinton, beim Genuss eines Schoko-Milchshakes oder wenn Vegetarier Bilder von Tierquälerei sehen usw. usf.

Geschichte und öffentliche Darstellung

Nun geht Herr Hasler ein wenig auf die Geschichte und die öffentliche Wahrnehmung des „Neuro-Imaging“ ein. Um die Jahrtausendwende waren zahlreiche Forscher geradezu euphorisch, was die Möglichkeiten der neuen Verfahren anging. Zahlreiche Zeitschriften präsentierten Bilder aus verschiedenen Studien, die angeblich belegen sollten, wie die Gehirne bei Schizophrenie oder Depression im PET aussehen.

Führende Wissenschaftler schwärmten kurz nach der Jahrhundertwende von den neuen Möglichkeiten. Aber nach nur zehn Jahren war die Euphorie verflogen. Weder wurde ein neues Verständnis von Krankheitsentstehung und –Verlauf gewonnen, noch wurden neue Medikamente entdeckt.

Dennoch hatte dieser Hype Auswirkungen auf die Psychiatrie selbst. Seither dominiert ein blinder Materialismus, für den eine Depression nur noch eine Transmitterstörung darstellt. Alle diagnostischen und therapeutischen Zugänge sollen über neuronale, bzw. genetische Faktoren validiert werden. Ungeheure Geldmittel wurden (und werden) für dieses Ziel aufgewendet. Der wahre Preis dafür ist aber die Vernachlässigung von Beziehungen (siehe Beitrag von letzter Woche).

In einer Zeitschrift mit dem Namen „Molecular Psychiatry“ finden sich dann solche wunderbaren Befunde wie: „mTORC1-abhängige Translation von Collapsin antwortet auf das Mediator Protein-2, das unterstützt neuronale Adaptionen, die exzessiven Alkoholkonsum unterstützen.“ „Molecular Psychiatry“ war jahrelang die meistgelesene Fachzeitschrift (!).

Die Rolle der Pharmahersteller

Nun kommt Herr Hasler noch auf die Rolle der Pharmaindustrie zu sprechen. Bemerkenswerterweise übertrifft in den USA die Zahl der Psychopharmaka Nutzer inzwischen die der Raucher. Die Pharmaindustrie hat ein Interesse an bildgebenden Verfahren, da sie eben suggerieren, dass da ein „Defekt“ vorhanden sei, der mit Pharmazeutika beseitigt werden können. Eine Art Analogie z.B. zu Diabetes.

Gleichzeitig stellt die Pharmaindustrie die Produktion zahlreicher Medikamente ein und ebenso die Forschung für neue Produkte. Tatsächlich sind alle (!) geläufigen Psychopharmaka Zufallsfunde. Ihre Wirkung ist alles andere als krankheitsspezifisch. Die heute vermittelte Spezifität wurde allein dadurch erreicht, dass Krankheiten neue Benennungen erhalten haben. „Wenn man kein Medikament für eine Krankheit findet, kann man ja eine Krankheit für ein Medikament erfinden.“

Weitere Probleme des Neuroimaging

Herr Hasler nähert sich dem Ende seines Vortrags und präsentiert eine Meta-Analyse von Meta-Analysen zu Unipolarer Depression. Diese kommt zum Befund, dass keinerlei (!) replizierbare Effekte in den Studien zu finden sind. Zwischen somatischer Erkrankung und psychiatrischen Diagnosen scheint ein qualitativer Abgrund zu liegen. Die Psychiatrie steht so vor der Frage, ob sie ihre (willkürlichen) Diagnosen aufgeben will oder das Gehirn. Offenbar hat sie sich zum Ersteren entschlossen und beginnt gigantische Listen/Tabellen zu erstellen, in denen alle möglichen Transmitter, synaptische Aktivitäten, Hormone etc. aufgezählt sind.

Was ist normal?

Einige weitere Probleme der Psychodiagnostik liegen in den Schlussfolgerungen, die aus der Tierforschung auf den Menschen übertragen werden. Ebenso die biologische Variabilität von Lebewesen, denn in jeder untersuchten Gruppe finden sich Abweichungen von einer Norm. Wie üblich gibt es nur „Glockenkurven“, bei denen bestimmte Bereiche als pathologisch definiert werden. Wie weit das gehen kann demonstriert uns Herr Hasler mit Röntgenaufnahmen eines Kindes, dem eine Hirnhälfte entfernt werden musste, das aber keinerlei Auffälligkeiten zeigt (Neuroplastizität). Eine weitere Aufnahme ist ein Zufallsbefund. Sie zeigt den Schädel eines Angestellten, dessen Schädel tatsächlich so gut wie leer ist. Auch er zeigt keinerlei Auffälligkeiten. Noch ein weiteres Problem besteht darin, dass mit jeder neuen Entdeckung/Darstellung die Komplexität des Geschehens noch größer wird.

Aber unverdrossen verfolgen führende Psychiater weiterhin den Weg der materialistischen Diagnose und Therapie. Weiterhin werden Unsummen für solche Projekte mobilisiert (z.B. das Human Brain Project).

Ausblick

Herr Hasler stellt fest: Ein Gehirn kann nicht depressiv sein, es sind Menschen die an einer Depression leiden. Die akademische Psychiatrie hat ein Eigenleben entwickelt, das sie von den Patienten mehr und mehr entfernt. Er fordert ein Zurück zu den sozialen Modellen von Pathogenese und Therapie.

Die Zukunft der Psychiatrie sieht er als digital und nicht neurologisch – es geht um Telepsychiatrie, Apps, Videokonferenzen. Die Patient-Therapeut-Beziehung muss sich wieder ändern. Es braucht mobile Kriseninterventionsteams, statt stationären Behandlungen, Dialog-basierte Programme und einen neuen Pragmatismus: Was hilft wirklich in der Praxis?